令和5年度四日市市受託研究のご報告

東京大学地域未来社会連携研究機構では、2019年に四日市市と連携協定を締結して以来、毎年、様々なテーマで研究を受託しています。今年度は、四日市市より「『四日市市多文化共生推進プラン』の将来的な改訂に向け、政策提言を行って欲しい」という要望を受け、「四日市市における外国籍市民*の社会参加に関する研究」をテーマに取り組みました。四日市市在住の外国籍市民を対象にアンケート調査を実施し、外国籍市民の地域活動への参加や地域の日本人とのかかわりなどの実態を把握し、政策的な課題を明らかにすることが目的です。研究計画から必要なデータ・資料の提供まで、主に、四日市市政策推進課と四日市市多文化共生推進室の方々にお力添えいただきました。調査概要は次の通りです。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

○調査期間

2023年11月20日~12月20日

○調査対象

外国籍を有する四日市市在住の18歳以上の市民3,600人(無作為抽出)

○調査方法

郵送による配布・返信用封筒による回収方式

○調査票の言語

・「やさしい日本語」:全員

・7つの外国語(ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語(タガログ語)、ベトナム語、ネパール語、中国語(簡体字)、英語):該当する調査対象者に同封

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

調査は、学内の研究倫理審査(2023年10月17日承認)を経て実施しました。調査対象者には、依頼文(「やさしい日本語」で表記)と調査票を配布し、依頼文には、研究目的と研究への参加が完全に調査対象者の自由意思に基づくものであることを明記し、同意する場合にのみ回答することができること、また、研究に協力しないことで不利益を被ることはないこと、さらに、回答後に同意を撤回することもできることを説明しました。また、個人情報保護の観点から、調査票には符号を振り、回収された調査票から個人が特定されないようにしました。

有効回答数は752件、回答率は20.9%でした。調査結果と政策提言を報告書にまとめ、2024年3月21日に四日市市政策推進課へ提出しました。報告書は、下記よりご覧ください。

調査結果より、主に、次のような特徴がみられます(あくまで目安です)。

- 外国籍市民全体の地域活動への参加率は50%に満たない

四日市市では、参加率60.0%を目標に掲げていますが、2021年3月に四日市市が行った調査結果(50.4%)よりも低い結果となりました。

- 留学生の地域活動への参加率は30%に満たない

四日市市では、留学生が「多文化共生の地域づくりのキーパーソン」になることに期待していますが、現時点では、留学生は、外国籍市民全体よりも地域活動への参加率が低いことが明らかになりました。

- 留学生の地域活動への参加には、情報提供と地域の日本人とのかかわりがカギ

留学生の約8割が地域活動に参加する必要性を認識していました。ただし、地域活動を知らないこと(45%)、一緒に参加する地域の日本人がいないこと(25%)が地域活動への参加を妨げる主な要因となっていました。一方で、日本語能力(10%)や忙しさ(10%)は、それほど大きな要因とはなっていないことが分かりました。

- 日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民は約4分の1

また、日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民は、外国籍市民全体の場合よりも地域の日本語教室への参加率が10%ほど高い結果となりました。

- 外国籍市民の地域への愛着が非常に高い

今回の調査では、外国籍市民全体の約9割、留学生においては全員が「地域がとても好き/好き」と回答しました。この結果は、特に今後の人口減少対策においても注目すべき結果だと考えます。

また、調査結果をもとに政策提言として、次の5つのことを挙げました。

- 地域活動に関する定期的な情報提供と継続的な啓発

外国籍市民全体の約半数が地域活動に参加する必要性を感じておらず、約3分の1が地域活動に参加していないことから、地域活動に参加する意義を啓発し続け、地域活動の認知度と参加意識を高める必要があります。

- 日本人と外国籍市民の居住地区における日常的なかかわりの増大

四日市市在住の外国籍市民は地域に対する愛着がとても高いことが分かった一方で、外国籍市民全体の約2割が地域の日本人を信頼しておらず、約3割が日本人とかかわる必要性を感じていないことも分かりました。ただし、地域の日本人と何の接点もない外国籍市民は約4%に留まり、約半数が会釈や挨拶を交わしていることが明らかになりました。そこで、まずは声を出さずに会釈することから始め、その次のステップとして挨拶を交わし、挨拶するような仲になったら天気などの簡単な会話を挨拶に加えるなどして、日本人と外国籍市民がともに徐々に日常的な接点を増やし、相互の不信感を払拭できるよう啓発していく必要があります。

- 留学生が地域活動に参加しやすい環境整備

今回の調査において政策と実態に大きな乖離が見られたのが留学生です。調査結果より、留学生は自治会を知らず、加入もしていないことが分かりました。しかしながら、自治会の認知・加入にかかわらず、地域活動に参加している留学生も一定数います。これを受け、自治体は、留学生の通う学校と自治会との連携を強化し、留学生が自治会活動に関する情報を定期的に得られるように体制を構築する必要があります。また、留学生においては、約9割がすでに地域の日本人と何らかの接点を持っていることから、現在、留学生と何らかのかかわりのある地域の日本人に、自身が留学生と地域の紐帯になり得ることを伝え、ともに地域活動に参加しやすい環境を整備していくことが重要だと考えます。

- 日本語が「ほとんどできない」と認識している外国籍市民に地域の日本語教室への参加を促す

特に、日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民については、彼ら・彼女らが日本語を習得する必要性を感じたときにいつでも地域の日本語教室に参加し、日本語を習得するという選択肢を持つことが出来るように、地域の日本語教室への参加を継続的に呼び掛けていく必要があります。

- 地域における多様な主体との連携強化

四日市市在住の外国籍市民数が増加しているなか(2023年12月末時点で19,832人)、今回の調査で明らかになったすべての課題に四日市市多文化共生推進室だけで取り組むことは困難です。そこで、自治体のみならず、この調査の結果と政策提言を自治会、留学生を受け入れている学校、NGO、政治家などとも幅広く共有して課題に対する共通認識を持ち、相互補完的な関係を築いていくことが大切だと考えます。

以上、まずは、簡易的な分析結果ではありますが、自治体、NGO、ボランティアの方々など、多文化共生や外国人受け入れに携わっていらっしゃる多くの皆様のお役に立てることがありましたら幸いです。今後は、集計データをもとに、いろいろな角度から分析を重ね、学術論文にまとめていく予定です。

最後に、この度、調査にご協力いただきました四日市市在住の外国籍市民の方々をはじめ、お力添えを賜りました四日市市政策推進課、四日市市多文化共生推進室、ユマニテクライフデザイン専門学校の皆様に心より御礼申し上げます。

*本稿では、便宜的に、外国籍者を「外国籍市民」と表記します。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2024年03月21日

四日市市主催令和5年度多文化共生講演会のご報告

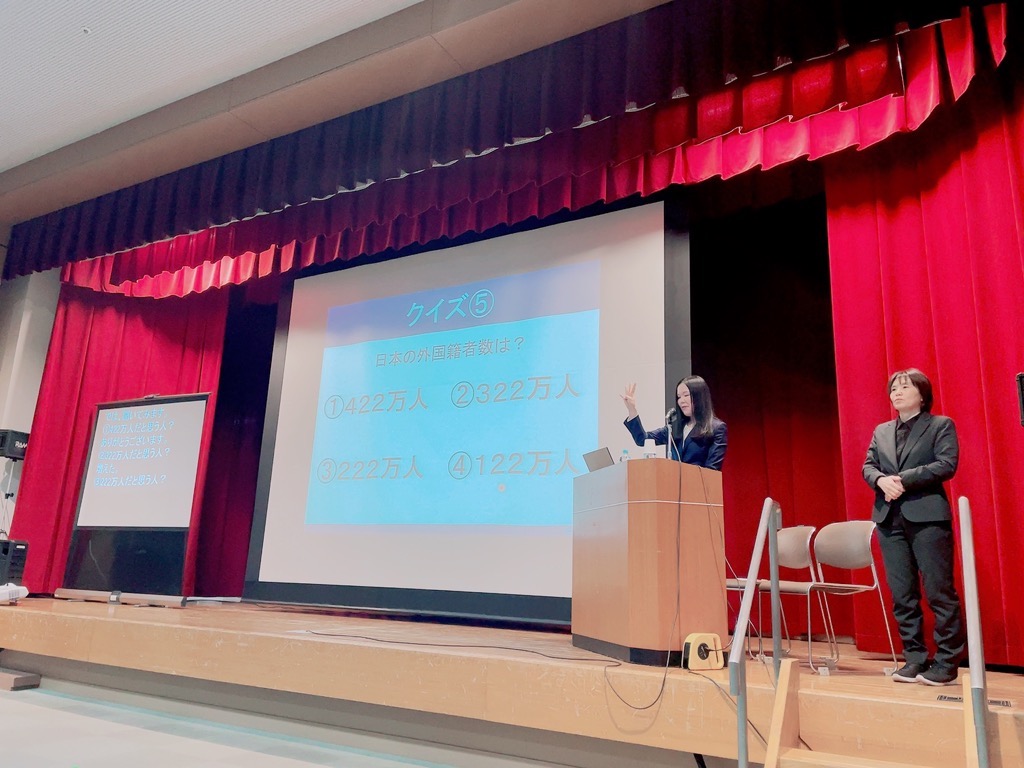

2024年3月19日(火)18:30から20:50頃まで、四日市市総合会館にて、四日市市多文化共生推進室主催の令和5年度多文化共生講演会が開催されましたので、ご報告いたします。当日は、講師として土田千愛特任助教が登壇し、「これからの日本のカタチ―多文化共生のその先へ―」というテーマでお話しました。

講演会は、対面形式のみでの開催でしたが、年度末の平日の夜の開催だったにもかかわらず、68名の方々にご参加いただきました。なお、講演会には、手話の同時通訳と要約筆記も付きました。

講演会では、四日市市多文化共生推進室長様の司会・進行のもと、まず、四日市市市民生活部長様が挨拶され、その後、講演に入りました。講演の内容は3部構成で、第1部では難民のこと、第2部では四日市市のこと、第3部では日本全体のことをテーマに取り上げました。

第1部では、まず、ある難民家族のニュージーランドと日本での経験を紹介した後、日本に主眼を置き、能登半島や陸前高田市など地震の被災地で、炊き出しやがれきの撤去作業に携わっている難民の活動を紹介しました。難民は支援される対象と思われがちですが、社会で活躍できる存在でもあるのですね。

第2部では、四日市市に焦点をあて、主に、外国籍者が最も多い笹川地区で実践されてきた「多文化共生教育」に触れた後、外国籍者の社会参加に関する今年度の四日市市受託研究の調査結果の一部を共有しました。特に、四日市市在住の外国籍者は地域への愛着が非常に高いものの(外国籍者全体では約9割、留学生は全員が地域に愛着を持っています)、地域活動への参加率は低いことが分かりました。そこで、現在ある日本人と外国籍者のかかわりをもとに(外国籍者の半数は地域の日本人と会釈や挨拶を交わしています)、同じ地区に住む日本人と外国籍者が、

ステップ1:会釈

ステップ2:挨拶

ステップ3:簡単な会話(天気など)

というように、少しずつ双方の日常的なかかわりを増やしていくことを提案し、日本人と外国籍者がともに社会的関係を構築する必要性についてお話しました。

第3部では、日本の在留外国人数が過去5年足らずで島根県の人口に匹敵するほど増加しているなど、統計を具体的に提示しつつ、時折、映像を交えながら、様々なカテゴリーの外国籍者の活躍と、国際交流の領域を超えて外国籍者を生活者として包摂しようとする取り組みを中心に紹介しました。特に、ある地域では、自治体がそれぞれの母語で技能実習生に招待状を送った結果、技能実習生も成人式に参加することができること、また、専門学校で習っている手話を活かしながらコンビニでアルバイトに従事する外国籍者のこと、さらに、介護施設で利用者さんの信頼を得ながら活躍する「特定技能」を持つ外国籍者のことを紹介しました。外国籍者が地域の構成員であるということは、ライフステージをともに歩むことだと考えます。

出典:四日市市多文化共生推進室提供

最後は、「共生から共創へ」ということで、

- 外国籍者は、国籍や在留期間、在留活動など様々な「違い」があるため、支援が必要な部分もあるものの、ほんのちょっと足りないところを補うことができれば、誰もが能力を発揮できるようになること。そして、外国籍者と日本人が相互補完的に社会を創っていく仲間になれれば、社会全体がより良くなること

- コミュニティの構成員に着目し、特色ある取り組みができるところ(地区、学校、職場など)は、今後、どんなに社会が変容したとしてもコミュニティのレジリエンスを高めることができること

- 地域における外国籍者の増加と多国籍化、居住地域の分散化が進むなか、個人や1つの組織では対応できないことも増えていくことが予想されるため、一人ひとりのちょっとした心がけと様々な「境界」を超えた連携・協働がますます重要であること

という考えを共有しました。

出典:四日市市多文化共生推進室提供

質疑応答では次々と挙手があり、「難民が難民でなくなる日は来るのか」、「多文化共生に向けて、市民にできることは何か」、「自治会に入らないというのは、日本人の若者にも共通する問題ではないか」など様々な観点から、質問やコメントが出されました。

講演会終了後には、四日市市多文化共生推進室より、講演会に関するアンケートの集計結果を共有していただきました。箇条書きで表記してもA4用紙5ページ分にも及ぶほど、たくさんのコメントをお寄せいただき、参加者の皆様の熱意に触れ、「四日市市はまだまだ良くなる!」と感じた次第です。また、手話同時通訳と要約筆記もあるインクルーシブな講演会でしたので、講演の構成、言葉選び、話すスピードなどの点において、「誰一人取り残さない」ためにはどうすれば良いか考えながらお話する貴重な機会となりました。

長丁場だったにもかかわらず、熱心に耳を傾けていただいた皆様、誠にありがとうございました。また、調査・研究から啓発活動まで一貫して携わる機会を頂戴しました四日市市多文化共生推進室の皆様、タイミングを合わせながら手話と要約筆記を行っていただきました皆様に心より御礼申し上げます。今後も四日市市における多文化共生の発展を祈念いたします。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2024年03月19日

三重サテライトにて、ユマニテクプラザ5者協定締結5周年記念セミナーが開催されます。

「外国人住民が安心して暮らし働ける地域づくり検討会」のご報告

12月25日(月)10:00から12:00頃まで、三重県四日市市にある地場産業振興センターにて、三重県、四日市市、東京大学三重サテライトの関係者が集まり、「外国人住民が安心して暮らし働ける地域づくり検討会」を開催しました。三重県様にコーディネートしていただき、四日市市様に会場をご用意していただきました。当日は、

(※以下、順不同、敬称略)

三重県 人口減少対策課課長

三重県 ダイバーシティ社会推進課副課長兼班長

三重県 障がい者雇用・就労促進課課長

三重県 政策企画総務課課長

三重県 企画課課長

四日市市 政策推進課課長(※当日は副参事が代理出席)

四日市市 商業労政課課長

四日市市 工業振興課課長

四日市市 市民生活課多文化共生推進室室長

以上の自治体の方々と土田特任助教が出席しました。

この検討会では、人口減少や人手不足といった課題の解決に向けて、特に、外国籍の住民が安心して暮らし働くことのできる地域づくりを目指し、自治体と大学それぞれの立場から意見や情報を交換し合い、官学連携で具体的な取り組み・企画を立案することを目的としています。

当日は、まず、三重県、四日市市の順で、各課・室より、外国人人口に関する統計や現在取り組んでいる施策(日本語教育、就労支援、多文化共生推進プランなど)について情報を提供し、課題に対する認識を共有しました。その後、それらをもとに、土田特任助教が三重県、四日市市の現状と国際・国内的な動向を踏まえ、見解を述べました。最後は、外国にルーツを持つ子ども(特に日系ブラジル人など)、留学生(日本語学校の学生を含む)、外国人労働者に対する施策、地域社会の在り方など多角的に、全体でディスカッションを行いました。今回は、初回ということもあり、焦点を絞らず、幅広く議論することを重視しました。

土田特任助教は、特に、①実態調査と②パイロット事業を行うことを提案しました。これらは、急激な社会変容を回避しつつ、確実な人材確保に向け、実態に即し、慎重かつ迅速に政策立案を行うために必要と考えます。

①は、特に、外国にルーツを持つ子ども、留学生、外国人労働者(特に、いわゆる就労ビザを持つ者)を対象に、進学先、就労先として「なぜ三重県を選んだのか(あるいは、選ばないのか)」などを把握するために行います。これらは、外国籍者にとっての三重県の魅力を可視化し、今後、他の地域との差異化を図りながら政策立案を進めるために必要と思われます。

②は、とりわけ労働力確保に向け、企業(特に、中小企業)に協力を仰ぎ、3か年ほどのパイロットケースとして、外国にルーツを持つ子どもや留学生を対象としたインターンシップ事業を行い、(人数を限定しつつも)受け入れ企業にインターン生を採用してもらい、その結果を検証するというものです。それによって明らかになった課題から、雇用する側、雇用される側の真のニーズをくみ取り、施策に反映していくことが大切です。

加えて、三重県内では国籍に関わらず単独世帯が増加していること、また、外国籍者については、留学生や外国人労働者(家族帯同可能な在留資格を持つ者を除く)など、単身者が過半数を占めることなどを踏まえ、地域での包摂の在り方を再検討する必要性も示唆しました。この点に関しては、今年度、四日市市からの委託研究で行っている、外国籍者の社会参加に関する調査結果も活かせるかもしれません。

次回は、3月下旬頃に開催し、各課での検討結果について共有していただき、引き続き、議論を重ねる予定です。

おかげさまで、出席者それぞれの立場から率直に意見を交換し合う有意義な会となりました。

日本国籍者の人口減少と外国籍者の人口増加にいかに対処するかは、今や、地域社会、ひいては日本全体における喫緊の課題です。この課題解決に向け、微力ではありますが、今後もできる限り、ご協力させていただきたいと思っております。引き続き、どうかよろしくお願いいたします。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2023年12月25日

しまなみテクノロジー市民大学講座第9回「~地域を豊かにする、次世代サイバーインフラ活用術~しまなみの未来について東京大学の先生と語らおう!」のご報告

2023年12月19日(火)13:30~15:30に、愛媛県今治市にあります、村上三島記念館多目的ホールにて、しまなみテクノロジー市民大学講座第9回「~地域を豊かにする、次世代サイバーインフラ活用術~しまなみの未来について東京大学の先生と語らおう!」がハイブリッド形式(対面・オンライン同時)で開催されました。

しまなみテクノロジー市民大学講座とは、2023年5月29日に、愛媛県今治市、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)、東京大学大学院工学系研究科・工学部の3者が協定を締結し、大三島を舞台に展開しているテクノロジーと臨床知の学び合いをテーマとした「しまなみ学び・交流の場」事業の一環として行っているものです(詳細は、こちら)。

当日は、地域未来社会連携研究機構の坂田一郎機構長、次世代サイバーインフラ連携研究機構長の中尾彰宏教授が登壇し、第一部で講演を行い、第二部では今治市長の徳永繁樹氏、日本IBMの柴田祐一郎氏(IBMコンサルティング事業本部 事業統括担当 常務執行役員)とともに、大三島の中学生、保護者、地域の方々と意見交換しました。

講座では、今治市長の徳永繁樹氏による挨拶、日本IBMの柴田順子氏(IBMコンサルティング事業本部 リサーチ・インスティテュート・シニアマネージングコンサルタント)によるしまなみテクノロジー市民大学講座の説明の後、第一部では、最初に、坂田一郎機構長が「地域の知とデジタルの融合による地方創生―関西圏の大規模な交通データの事例を中心に―」をテーマに講演しました。坂田一郎機構長は、まず、中高生やPTAの方々も参加できる「メタバース工学部」やアントレプレナーシップ教育デザイン寄付講座といった、東京大学が行っている産学共同型の「新しい工学教育」の取り組みを紹介しました。

また、具体的な研究例として、関西の交通・移動の匿名のデータを用いると、直接的な人々の行動様式だけでなく、労働時間の予測、余暇行動の推定、駅の特徴づけ、イベントの検知など、間接的な事象も推定することができるようになることを説明しました。そして、交通のデジタルデータは、今後、商業利用だけなく、「地域の知」として、「災害時のレジリエンス」など幅広く社会的な価値に貢献し得るものであり、デジタルデータは、より良い社会を構想していくことに役立つとお話ししました。クイズ形式で、交通データから男女・年齢による人間関係の密度を考えたときは、中学生の皆さんがとても楽しそうに参加してくれました。

次に、中尾彰宏教授が「しまなみの未来を豊かにする情報通信の進化」をテーマに講演しました。中尾彰宏教授は、大規模な通信障害が社会経済活動に大きな支障をきたしたことから、社会経済活動や生命の維持のために、未来社会を根底から支える「人類のライフライン(生命線)の研究開発」に取り組んでいることを、様々な研究プロジェクトを紹介しながら説明しました。情報通信の進化に伴い、地域や産業の個別のニーズに応じた通信である、安全・安心な「いまだけここだけあなただけの通信」の確立が期待できることをお話しました。そして、地域創生に向けて、富士山や今治市で行っている陸・海・空すべてを繋ぐ無線通信の実験をもとに、通信技術がどのようにして身近な地域課題を解決し得るのかを紹介しました。中学生の皆さんは、実験の動画を食い入るように見て、一生懸命にメモを取っていました。特に「誰も描いたことのない餅を描く」という中尾彰宏教授からのメッセージは心に響いたようです。

意見交換会では、会場・オンライン双方からたくさんの挙手があり、「お金を節約するためのデータの活用法は何ですか?」、「スマホが5Gから6Gになったら機能面でどのような変化がありますか?」、「これまで描いた餅の中でうまく描けたものは何ですか?」など、中学生を中心に様々な観点から質問が出されました。

また、意見交換会の最中には、中尾彰宏教授の研究室スタッフが整備した通信環境を利用し、ステージ上に配置した遠隔操作ロボットを介して、ロボット操作者、登壇者、参加者でコミュニケーションをとるという実験も行われ、参加者の方々にテクノロジーを実感していただきました。

当日の様子などは、今治市のYouTubeチャンネルでも紹介されています。

おかげさまで、中学生を中心に市民の方々と交流しながら、最先端のテクノロジーをもとに地域の未来を考える素晴らしい時間となりました。

当日の参加者、講座を企画・運営していただいた今治市の皆様に心より御礼申し上げます。

2024年9月には、今治市の方々にご協力いただきながら、今治市でフィールドワークの授業を実施する予定です。

今後も地域との連携を大切にしながら研究・教育を進めて参りますので、よろしくお願いいたします。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2023年12月19日

四日市市における調査へのご協力をお願いいたします。

現在、「四日市市における外国籍市民の社会参加に関するアンケート調査」を実施しています。

これは、四日市市と東京大学地域未来社会連携研究機構の連携協定に基づき、四日市市からの受託研究の一環として行っているものです。

依頼状と調査票がご自宅に届きました方は、ぜひ、ご協力をお願いいたします。

調査の概要については、下記をご参照ください。

<調査概要>

○調査目的

四日市市在住の外国籍市民の地域活動への参加状況と地域の日本国籍者との関わりから政策的課題を見出し、地域における多文化共生について考察し、四日市市へ政策提言を行うために行います。

○調査期間

2023年11月20日(月)~12月20日(水)

○調査対象

外国籍を有する四日市市在住の18歳以上の市民3,600人(無作為抽出)

○調査方法

対象の方に依頼状と調査票を郵送し、郵送による回答をお願いしております。

○調査票の配布・回収・集計の委託先

株式会社 東京商工リサーチ 四日市支店

〒510-0085 三重県四日市市諏訪町4-5 四日市諏訪町ビル4F

TEL: 059-354-0300 FAX: 059-354-0301

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2023年11月20日

部局横断型教育プログラム 3月修了者の修了証の申請について

2023年度3月(2024年3月)修了予定者で、地域未来社会教育プログラムの修了証を希望する方は、10月2日(月)〜10月31日(火)の期間にUTASで修了証申請手続きを行なってください。

詳細については、下記ファイルをご確認ください。

1_部局横断型教育プログラム 3月修了者の修了証の申請について<お知らせ>

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2023年10月02日

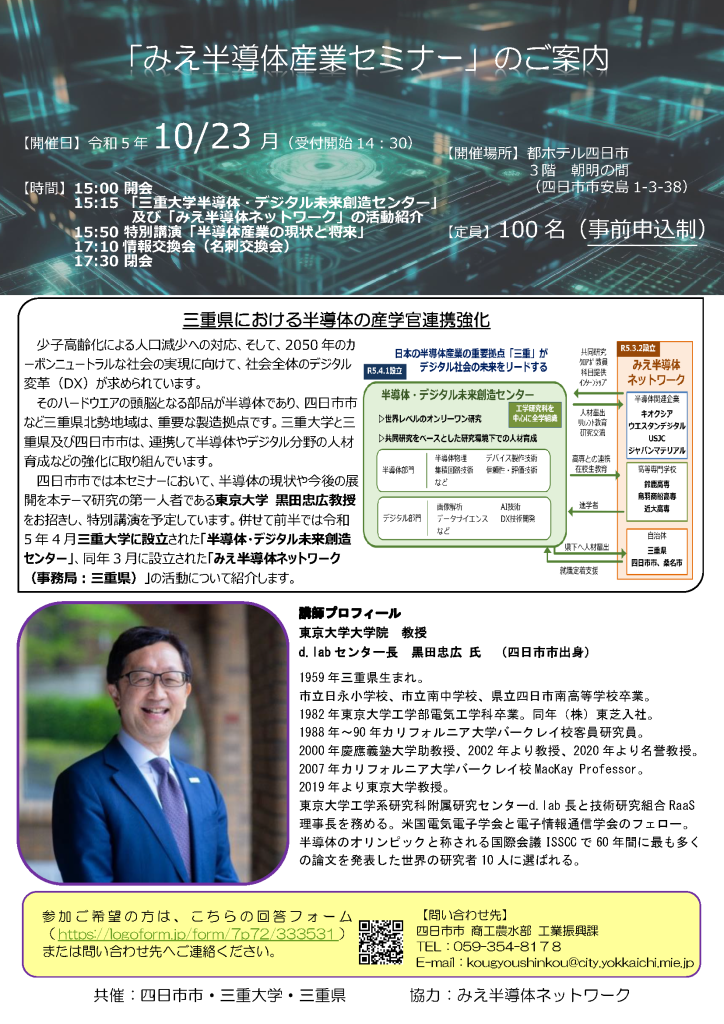

「みえ 半導体産業 セミナー」 のご案内

三重サテライトにてユマニテクプラザ2023年度5者連携セミナーが開催されます。

地域未来社会概論(7月4日)のご報告

本機構では、地方創生や地域課題の解決に関心を持つ、多様な所属の学生に対応するために、2019年度より部局横断型教育プログラムを開講しています。その一つに、オムニバスで開講している「地域未来社会概論」があります。

7月4日の第12回講義は、三重サテライトが担当しました。これまでの東京一極集中を見直し、地域社会へ目を向け、「Society 5.0」のモデル構築を目指す本学にとって、第一次産業、第二次産業、第三次産業と幅広い産業が根付く三重県は、本学の教員や学生が各々の関心や専門性に基づいて各分野の地域課題を検討するうえで絶好のフィールドです。三重県と本学の連携協定、ユマニテクプラザ5者連携協定(三重県、三重県産業支援センター、三重大学、みえ大橋学園、東京大学地域未来社会連携研究機構)、四日市市と東京大学地域未来社会連携研究機構の連携協定は、地域社会へ外からアプローチする本学の教員や学生と地域社会を繋ぐ重要なものです。

では、東京大学が地域社会へ参入すること、東京大学と連携することを地域の連携先の方々はどのように考えていらっしゃるのでしょうか?北陸サテライトが担当した第11回講義で「東京大学が地域に入って行くことを地域の方々はどう思っているのか?」という質問が出されたことを受け、ぜひ、当事者の生の声を聞いて、地域連携を多角的に捉えて欲しいと思い、今回は、ユマニテクプラザ5者連携協定を締結している関係者の方々にお声がけしました。

当日は、

・三重県産業支援センター 北勢支所長 冨田康成 氏

・三重大学 副学長・北勢サテライト長 今西誠之 教授

・みえ大橋学園 ユマニテクプラザ館長 藤井信雄 氏

(順不同)

以上、3名の方々に講義の一部にご参加いただき、一言ずつ、お考えを述べていただきました。

まず、冨田康成氏(三重県産業支援センター北勢支所長)は、公益財団法人である三重県産業支援センターは、企業が何か新しいことを始めたい時に、産学官で総合的に連携してサポートすることを目指していると話しました。そして、冨田氏自身が、長年の県庁での勤務経験と人脈を活かし、例えば、東京大学の特任助教が多文化共生の分野でフィールド調査を進めていくにあたって、県庁や国際交流財団など、県レベルで在留外国人の施策を扱う関係諸機関への橋渡しをした、という例を紹介し、そのような連携の仕方もあり得ると述べました。

次に、今西誠之教授(三重大学副学長・北勢サテライト長)は、三重大学は地域との「共創」を目指し、サテライトは企業、自治体、大学を繋ぐ“ハブ”としての役割を担っていること、そして、三重県は北部と南部では課題が全く異なるため、ユマニテクプラザにある北勢サテライトを含め、県内に4つのサテライトを構えていることを話しました。特に、先端産業が集積し、日本有数の工業地帯である北勢地域では、工学部が中心となって企業のニーズに答えようとしているものの、規模の大きい学際的課題には1つの大学・学部で対応することは難しいため、他大学との連携が必要不可欠である、という考えを示しました。

最後は、藤井信雄氏(みえ大橋学園ユマニテクプラザ館長)からの話です。藤井氏は、四日市市の元副市長でもいらっしゃいます。四日市市の長い歴史を概説し、四日市市には宿場町だった頃の自由さが根底にあること、そして、明治時代以降は日本の近代化の縮図と言われる発展を繰り返しており、四日市ぜんそく発生後にも環境改善と産業再生を目指し、産業集積の強化やエネルギー分野のインフラ整備、住宅開発を進めてきたという四日市市の特性について説明がありました。また、特に、四日市市の発展の背景には、企業同士の連携、公民での協働、公的セクターの貢献、大学との共同研究や大学の先達の構想を基にしたまちづくりなど、様々な産学官連携の積み重ねがあったことを説明しました。そして、このような特性を持つ四日市市は、都市が抱える課題、とりわけ、今後の都市経営をどうすべきか、という課題について自治体と大学が一体となって、新たな提案を示していくフィールドとして極めて魅力的な都市であり、若い学生の意欲的なアプローチを大いに期待している、と述べました。

3名の皆様には、大変貴重な機会をご提供いただきました。

ご多忙のところ、講義にご参加いただきましたことに心より御礼申しあげます。

さらに、講義では、研究事例の紹介として、外国人の出入国在留管理に関し、国家の自由裁量を認める国際的枠組みと政策の「意図せざる結果」の連続によって生まれた、日本の在留外国人を取り巻く政策的環境と、在留外国人の地域における動向を説明し、地域に入って研究することの意義を提示しました。フィールドワークだけで完結させるのではなく、調査・研究を通して得られた知見をもとに、自治体や研究協力者の方々と意見交換を重ねることで、新たな「地域の知」が培われます。

今回の講義において、3名の皆様から頂戴した地域からの視点も踏まえ、これからも学生には、自分自身の地域貢献の在り方を模索していって欲しいと思います。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2023年07月04日