参画教員紹介 内山 融 教授(東京大学大学院総合文化研究科)

内山 融 教授

東京大学大学院総合文化研究科

◆研究活動概要

これまで、主に英国の行政機関で取り入られている「エビデンスに基づく政策形成(EBPM)」について研究し、EBPMの制度を日本にも応用できないかと検討してきました。英国では、各省庁に経済学、統計学、社会調査などの分野の分析専門職員が配置されています。こうした事例を参考として日本の行政機関でもEBPMを導入することを提言してきたこともあり、現在、政府ではEBPMが制度化されています。EBPM担当の幹部ポストも設置されました。自治体でも横浜市や広島県などがEBPMを導入して、効率的・効果的な政策形成を追求しています。このうち地域との関わりとしては、特に、広島県でのEBPMの制度構築に初期の段階で携わりました。

◆EBPMと地域

どの地域でも財政的資源、人的資源が限られているため、少ない資源をより効率的・効果的に活用し、住民の暮らしを向上させるうえでEBPMは有効です。EBPMは、子育て支援、教育、防災など、様々な地域の政策領域に応用できます。例えば、広島県では、「住民に避難行動を呼びかける際にどのようなメッセージが有効か」を検証し、その結果を防災政策に反映しています。

広島県などでの事例から、自治体がこのような制度を導入するには、①首長のリーダーシップと②職員の意識と能力の向上が重要だと考えます。政治家や行政職員などがエビデンスを重視して政策を決定することの重要性を理解し、行政組織の中で専門性を育み、大学やシンクタンクなど外部の研究者とネットワークを持つことが大事です。また、大学が携わる際には、住民のプライバシーを守りつつ、いかに行政のデータを活用していくかを検討しなければなりません。

◆関連書籍

大竹文雄・内山融・小林庸平編(2022)『EBPM : エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』日経BP日本経済新聞出版。

参画教員紹介 赤川 学 教授(東京大学大学院人文社会系研究科)

赤川 学 教授

東京大学大学院人文社会系研究科

◆これまでの研究

少子化をテーマに長野県などで研究を行ってきました。少子化問題は、男女共同参画、子育て支援、ワークライフバランス、地方創生などの観点から扱われることが多いですが、その根拠とされる統計を見ると、本当に政策の根拠となりうる妥当な統計なのか、という問題があります。また少子化や人口減少のデメリットは、子どもを増やすことで対応できるのか、すべきなのかという社会構想が中心的なテーマになります。視点を変えれば、一人あたりのGDPが高い国を中心に、世界全体で少子化が進んでいるという事実があります。少子化を受け入れて、各地域でそれぞれの地域の在り方を決定しながら、どのような社会をつくっていくかを考えることが重要と考えています。

また、信頼、互酬性、ネットワーク(社会参加など)の3要素で構成されるソーシャル・キャピタル(社会関係資本)論を用いて地域調査を行ったこともあります。まず、長野県では、限界集落とされる2つの村に着目し、一方では生き甲斐に満足しており、もう一方では友人関係に満足することで健康や幸福度が高まるという特徴を明らかにしました。また、川崎市では、様々な困難を抱えている人々も包摂する在り方を探りました。調査の結果、地域に対する信頼度が高い人、スポーツや趣味などの水平ネットワークに参加している人ほど幸福度が高いことが分かりました。つまり、ソーシャル・キャピタルを高めれば、個人や地域のウェルビーイングが高まるという因果関係が、ある程度明らかになりました。

◆現在の研究

現在は、猫と人の関係を扱う猫社会学に取り組んでいます。地域に関しては、例えば、地域猫の在り方を自然科学とは別に、社会科学の観点で深めていけたらと思っています。

◆関連書籍

赤川学(2018)『少子化問題の社会学』弘文堂。

参画教員紹介 川添 善行 准教授(東京大学生産技術研究所)

川添 善行 准教授

東京大学生産技術研究所

◆研究活動概要

2019年末頃から福井県坂井市にある東尋坊の再生プロジェクトに関わっています。2027~28年頃の完成を目指し、坂井市と福井県との共同事業として、建築、まちづくり、都市、マネジメントなど学外の専門家とチームを組んで進めています。

東尋坊は、柱状節理の崖が有名な、福井県内で最も訪問者の多い地域です。ですが、これまでの地域の歴史を振り返ると、まちのデザインに環境の価値が活かされているようには見えませんでした。この地域では、東尋坊の持つ地質的な価値を人の価値にどう転換していくかが重要になります。そこで、北陸新幹線が敦賀まで延伸したことを機に、人工舗装された空間を減らし、将来的に様々な使い方ができることを意識しながら、新しい価値を創出しようと考えています。

具体的には、環境価値を保存・継承しながら、歩行者ネットワークを再構築し、その中に新しい商店街とこれまでの生業を融合させます。また、まちのエントランスに地形を感じる大階段を設けるなどパブリックスペースを戦略的に配置するほか、日本海の夕日を眺め夜間の活動にもつながる場を創出するなどして、滞在体験を生み出す空間をつくろうとしています。

長年の観光スタイルを変え、再開発に向けて住民の合意形成を図ることは難しいですが、時間をかけて地道に話し合いを重ねながら、本事業を進めています。

◆学問と地域

学問は普遍的・抽象的なものを求めますが、地域の価値は抽象化すると何も残らなくなってしまいます。ですので、その地域における個別性を大切に考えながら地域研究に取り組んでいます。

◆関連書籍

川添善行(2024)『Overlap:空間の重なりと気配のデザイン』鹿島出版会。

参画教員紹介 機構長 坂田 一郎 教授(東京大学大学院工学系研究科)

機構長 坂田 一郎 教授

東京大学大学院工学系研究科

◆研究概要

深層学習、自然言語処理、ネットワーク分析という情報分野の技法を使って、人及び組織の判断やそれに基づく行動を対象とした研究を行っています。分析の対象としている活動は、企業のイノベーション、科学者による学術研究、商品や店舗に関する個人のレビュー、鉄道を使った人の移動など様々です。

そうした研究から、例えば、学術活動を対象とした研究では、科学者の「ホットストリーク」はキャリアの中でいつ頃に多く生じるのか、国ごとの研究トピックの先進性や遅れはどのような要因によって生じているのか、といった知見を引き出しています。また、同時に、企業のイノベーション経営や政府の科学技術政策の立案に役立つ実用的な手法やツールの開発も行っています。それらにより意思決定支援を行う枠組みを「テクノロジー・インフォマティックス」と呼んでいます。

◆地域の視点での研究活動

情報分野の技法と企業の属性や取引に関する大規模データとを用いて、地域の企業コミュニティやそのダイナミクスに関するデータドリブンな研究を行っています。また、それら研究成果を用いた社会貢献活動も重視しています。例えば、東日本大震災の際には、被災地域の企業コミュニティに関する分析を行って中小企業庁に提供したほか、政府が約4,700社に及ぶ「地域未来牽引企業」の選考を行った際には、潜在的な重要企業を見つける方法として「コネクター・ハブ企業」の枠組みを提供しました。

◆最近の書籍

共著(2023)『未来を変えるには:東大起業家講座に学ぶ新しい働き方』講談社。

共著(2024)『クリエイティブ・ジャパン戦略』白桃書房。

日本のODA政策と外国人の社会統合に関する日韓共同ワークショップのご報告

2024年4月24日(水)14:00頃から16:00頃まで、地域未来社会連携研究機構オフィスにて、Korea and Japan Joint Workshop on the Changes in Japan’s ODA Policy and Social Integration of Migrants(日本のODA政策と外国人の社会統合に関する日韓共同ワークショップ)を実施しました。

これは、機構参画教員の一人である小口高教授(新領域創成科学研究科)のご紹介により、移住と開発研究に取り組む、ソウル国立大学のパク・スージン(Soojin Park)教授を始めとする研究者の日本訪問に合わせて開催されたものです。両者に共通する関心事として、人口減少と地域未来という課題があります。今回はこの課題に対し、移住と開発という視点からアプローチしました。当日は、韓国から5名、本学から4名(うち機構参画教員2名)が参加し、社会科学研究所の保城広至教授と三重サテライトの土田千愛特任助教が講演しました。

ワークショップでは、まず、保城広至教授が「The Rise and Fall of the National Interest in Japan’s Foreign Aid Policy (1952-2022): War Reparations, Export Promotion, and Competition with China(日本の対外援助政策における国益の興亡(1952-2022年):戦後賠償、輸出促進、中国との競合)」をテーマに発表しました。戦後という長期的な視座から、アジア地域におけるODAを中心とした日本の対外援助政策の変遷にみられる特徴ついて、その時々の日本政府の態度と国益の捉え方を明らかにしながら論じました。

続いて、土田千愛特任助教が「Migrants’ Social Integration in Japan From the Regional and National Perspectives(地域・国家の観点からみた日本における外国人の社会統合)」をテーマに発表しました。日本の出入国管理政策と多文化共生政策の動向に触れた後、三重県四日市市を事例に、国家レベルでの社会統合政策が不在のなか、地域レベルで外国人を包摂しようとする取り組みを紹介し、政策的課題を指摘しました。

ディスカッションでは、対外援助政策と外国人政策それぞれについて、発表の中で例示したデータの背景にある実態を確認しつつ、日韓の政策の共通点や違いについて意見交換が行われました。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2024年04月24日

部局横断型教育プログラム 9月修了者の修了証の申請について

2024年度9月修了予定者で、地域未来社会教育プログラムの修了証を希望する方は、5月7日(火)〜5月26日(日)の期間にUTASで修了証申請手続きを行なってください。

詳細については、下記ファイルをご確認ください。

1_部局横断型教育プログラム 9月修了者の修了証の申請について<お知らせ>

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2024年04月16日

ユマニテクプラザ5者協定締結5周年記念セミナーのご報告

2024年3月28日(木)14:00から17:30頃まで、四日市市にありますユマニテクプラザにて、「グローバリゼーションの時代において、日本有数の産業集積地である三重県北勢地域にとって有益な産学官連携とは」をテーマに、ユマニテクプラザ5者協定締結5周年記念セミナーを開催しましたので、ご報告いたします。当日は約70名の方々にご参加いただきました。

当日は、みえ大橋学園の大橋理事長様の挨拶の後、まず、報告①として、三重大学副学長兼北勢サテライト長の今西教授が「『地域共創大学』に挑戦している三重大学が北勢地域で実践した産学官連携とは」をテーマに講演し、三重大学での産学官連携の取り組みを紹介しました。

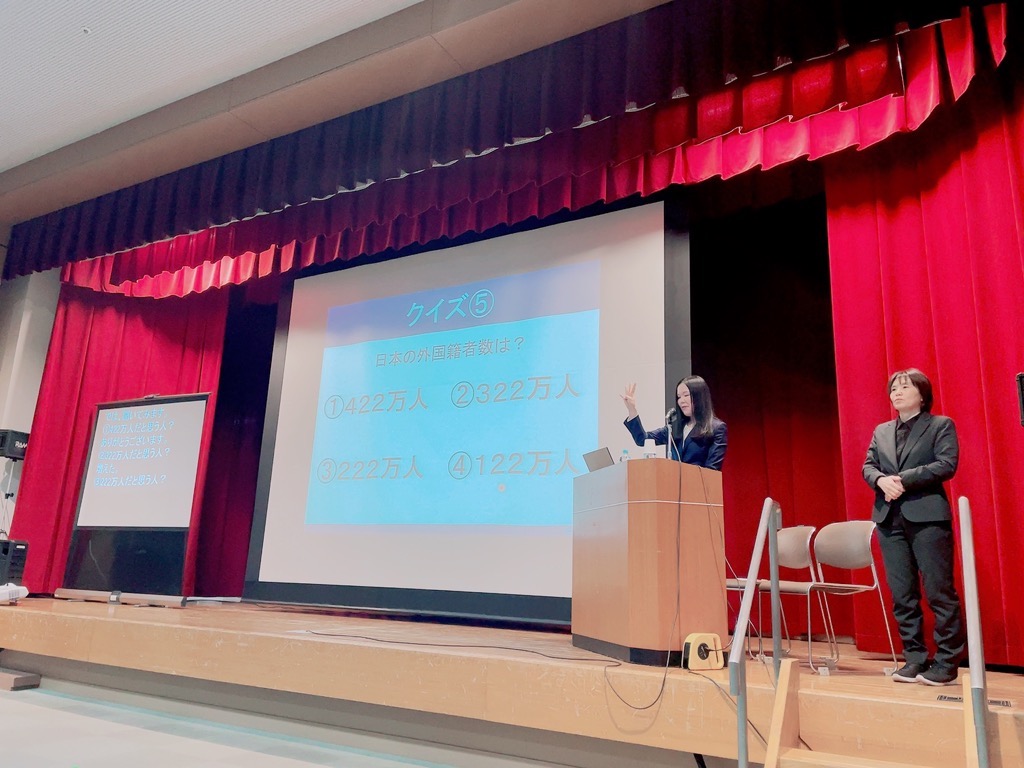

次いで報告②では、東京大学地域未来社会連携研究機構三重サテライトの土田千愛特任助教が「外国籍者との共生と人口減少対策に向けた産学官連携の在り方」をテーマに、お話しました。報告②の前半では、主に研究活動における四日市市との連携を紹介しました。そして、四日市市との連携から得られた示唆として、連携には、

- 特定の地域課題を解決するために、その分野を専門とする研究者と実務家(自治体、NGOなど)がともに問題意識を共有すること

- 密な連絡、必要に応じた面談、双方のイベントへの参加などを重ねて、地域課題に関する「悩み」を共有できるような信頼関係を構築すること

が大切であるという考えを共有しました。そして、連携は目的ではなく、あくまで地域課題を解決するための手段であるべきだと強調しました。

出典:みえ大橋学園提供

また、報告②の後半では、人口減少と外国籍者数の増加によって地域社会が変容するなか、今後の産学官連携に向けて三重県北勢地域で取り組むべき研究課題を提示しました。まず、現況として、2023年12月時点で日本に在留する外国籍者数は341万人を超え、三重県在住の外国籍者数(62,561人)も過去最多を更新しました。近年、政府は、出入国管理政策をどんどん緩和し、いわゆる外国人労働者の受け入れの拡大を図っており、日本はファーストキャリアの国として選ばれやすくなっています。併せて、北勢地域では、企業や学校法人が自ら海外に赴き、人材確保を行っているところも少なくないため、今後も北勢地域における外国籍者数は増加していくものと思われます。

出典:みえ大橋学園提供

ただし、日本では、諸外国のように移民の受け入れを表明していないため、社会統合について政府は明確な方針を打ち出すに至っておらず、実質的な政策は各自治体に委ねられているのが現状です。また、これまで多文化共生政策は、製造業が盛んな外国人集住地域で日系ブラジル人などを想定して発展してきた政策であるため、支援の側面が強く見られます。そのようなことから、定住を前提としない留学生や外国人労働者には「何をどこまで行えば良いかが分からない」という壁に直面しやすい政策状況にあります。そこで、北勢地域における特徴を踏まえ、今後は、

1.留学生や外国人労働者など一時的にいるたちとどう共生するのか

2.外国人住民≠留学生、外国人労働者という実態にどう対処するのか

といった視点も取り入れて「地域の担い手」の確保、ひいては少子高齢化や人口減少によって起きている労働力不足や地域づくりの担い手の不足といった課題に、産学官が連携してアプローチする必要があることを示しました。そして、研究としては、学校法人や企業の皆様からご協力いただけるのであれば、外国籍者の社会統合に関する実態を調査し、自治体の施策を社会統合の観点から政策評価したいとお伝えしました。

出典:みえ大橋学園提供

パネルディスカッションは、

- 産学官連携による研究開発の狙いはどこにあるのか

- 担い手の確保に向けた仕組みをどう構築していけるのか

という2つの論点で、ユマニテクプラザの藤井館長様の進行のもと、三重大学、三重県、三重県産業支援センター、東京大学それぞれが見解を述べました。

まず、論点①について、土田特任助教は、大学教員として地域に常駐し、様々な方々とかかわってきたという経験を踏まえて、

- 1つの物事を深く追求した先で自分(たちの組織)だけでは解決できない課題に直面したときこそ、他者の力が必要になるとき≒産学官連携が必要なときであること

- そうした「悩み」は、日常的なコミュニケーションを重ねている過程で共有されやすいこと

をお話しました。ただし、共有された「悩み」が本質的であればあるほど簡単に解決策を導き出すのは困難であること、さらに、大学が研究成果をもとに政策提言を行うまでには通常、時間を要することもお伝えしました。

出典:みえ大橋学園提供

また、論点②については、

- 一時的な居住者へのアプローチ

- 譲れないものの明確化と発想の転換

についてお話しました。報告②の中でも触れたように、日本は外国籍者にとって「入ってきやすい国」になる一方で、住み続ける・働き続けることは依然として難しいままです。まず、「住み続ける」については、定住を前提としない外国籍者の一時的な居住にどのように対応するかを日本人の単身赴任者などと同じ文脈で検討していくことが重要です。さらに、「働き続ける」については、外国籍者に「日本人化」を求めるのではなく、また、大切なことを譲歩してしまわないように、譲れない大切な価値観や慣習は何かを明確にしたうえで、「働きづらさ」を生み出しているところについて、柔軟に発想を転換させていくことの大切さをお話しました。

年度末のお忙しいところ、長丁場だったにもかかわらず、ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2024年03月28日

令和5年度四日市市受託研究のご報告

東京大学地域未来社会連携研究機構では、2019年に四日市市と連携協定を締結して以来、毎年、様々なテーマで研究を受託しています。今年度は、四日市市より「『四日市市多文化共生推進プラン』の将来的な改訂に向け、政策提言を行って欲しい」という要望を受け、「四日市市における外国籍市民*の社会参加に関する研究」をテーマに取り組みました。四日市市在住の外国籍市民を対象にアンケート調査を実施し、外国籍市民の地域活動への参加や地域の日本人とのかかわりなどの実態を把握し、政策的な課題を明らかにすることが目的です。研究計画から必要なデータ・資料の提供まで、主に、四日市市政策推進課と四日市市多文化共生推進室の方々にお力添えいただきました。調査概要は次の通りです。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

○調査期間

2023年11月20日~12月20日

○調査対象

外国籍を有する四日市市在住の18歳以上の市民3,600人(無作為抽出)

○調査方法

郵送による配布・返信用封筒による回収方式

○調査票の言語

・「やさしい日本語」:全員

・7つの外国語(ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語(タガログ語)、ベトナム語、ネパール語、中国語(簡体字)、英語):該当する調査対象者に同封

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

調査は、学内の研究倫理審査(2023年10月17日承認)を経て実施しました。調査対象者には、依頼文(「やさしい日本語」で表記)と調査票を配布し、依頼文には、研究目的と研究への参加が完全に調査対象者の自由意思に基づくものであることを明記し、同意する場合にのみ回答することができること、また、研究に協力しないことで不利益を被ることはないこと、さらに、回答後に同意を撤回することもできることを説明しました。また、個人情報保護の観点から、調査票には符号を振り、回収された調査票から個人が特定されないようにしました。

有効回答数は752件、回答率は20.9%でした。調査結果と政策提言を報告書にまとめ、2024年3月21日に四日市市政策推進課へ提出しました。報告書は、下記よりご覧ください。

調査結果より、主に、次のような特徴がみられます(あくまで目安です)。

- 外国籍市民全体の地域活動への参加率は50%に満たない

四日市市では、参加率60.0%を目標に掲げていますが、2021年3月に四日市市が行った調査結果(50.4%)よりも低い結果となりました。

- 留学生の地域活動への参加率は30%に満たない

四日市市では、留学生が「多文化共生の地域づくりのキーパーソン」になることに期待していますが、現時点では、留学生は、外国籍市民全体よりも地域活動への参加率が低いことが明らかになりました。

- 留学生の地域活動への参加には、情報提供と地域の日本人とのかかわりがカギ

留学生の約8割が地域活動に参加する必要性を認識していました。ただし、地域活動を知らないこと(45%)、一緒に参加する地域の日本人がいないこと(25%)が地域活動への参加を妨げる主な要因となっていました。一方で、日本語能力(10%)や忙しさ(10%)は、それほど大きな要因とはなっていないことが分かりました。

- 日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民は約4分の1

また、日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民は、外国籍市民全体の場合よりも地域の日本語教室への参加率が10%ほど高い結果となりました。

- 外国籍市民の地域への愛着が非常に高い

今回の調査では、外国籍市民全体の約9割、留学生においては全員が「地域がとても好き/好き」と回答しました。この結果は、特に今後の人口減少対策においても注目すべき結果だと考えます。

また、調査結果をもとに政策提言として、次の5つのことを挙げました。

- 地域活動に関する定期的な情報提供と継続的な啓発

外国籍市民全体の約半数が地域活動に参加する必要性を感じておらず、約3分の1が地域活動に参加していないことから、地域活動に参加する意義を啓発し続け、地域活動の認知度と参加意識を高める必要があります。

- 日本人と外国籍市民の居住地区における日常的なかかわりの増大

四日市市在住の外国籍市民は地域に対する愛着がとても高いことが分かった一方で、外国籍市民全体の約2割が地域の日本人を信頼しておらず、約3割が日本人とかかわる必要性を感じていないことも分かりました。ただし、地域の日本人と何の接点もない外国籍市民は約4%に留まり、約半数が会釈や挨拶を交わしていることが明らかになりました。そこで、まずは声を出さずに会釈することから始め、その次のステップとして挨拶を交わし、挨拶するような仲になったら天気などの簡単な会話を挨拶に加えるなどして、日本人と外国籍市民がともに徐々に日常的な接点を増やし、相互の不信感を払拭できるよう啓発していく必要があります。

- 留学生が地域活動に参加しやすい環境整備

今回の調査において政策と実態に大きな乖離が見られたのが留学生です。調査結果より、留学生は自治会を知らず、加入もしていないことが分かりました。しかしながら、自治会の認知・加入にかかわらず、地域活動に参加している留学生も一定数います。これを受け、自治体は、留学生の通う学校と自治会との連携を強化し、留学生が自治会活動に関する情報を定期的に得られるように体制を構築する必要があります。また、留学生においては、約9割がすでに地域の日本人と何らかの接点を持っていることから、現在、留学生と何らかのかかわりのある地域の日本人に、自身が留学生と地域の紐帯になり得ることを伝え、ともに地域活動に参加しやすい環境を整備していくことが重要だと考えます。

- 日本語が「ほとんどできない」と認識している外国籍市民に地域の日本語教室への参加を促す

特に、日本語が「ほとんどできない」と回答した外国籍市民については、彼ら・彼女らが日本語を習得する必要性を感じたときにいつでも地域の日本語教室に参加し、日本語を習得するという選択肢を持つことが出来るように、地域の日本語教室への参加を継続的に呼び掛けていく必要があります。

- 地域における多様な主体との連携強化

四日市市在住の外国籍市民数が増加しているなか(2023年12月末時点で19,832人)、今回の調査で明らかになったすべての課題に四日市市多文化共生推進室だけで取り組むことは困難です。そこで、自治体のみならず、この調査の結果と政策提言を自治会、留学生を受け入れている学校、NGO、政治家などとも幅広く共有して課題に対する共通認識を持ち、相互補完的な関係を築いていくことが大切だと考えます。

以上、まずは、簡易的な分析結果ではありますが、自治体、NGO、ボランティアの方々など、多文化共生や外国人受け入れに携わっていらっしゃる多くの皆様のお役に立てることがありましたら幸いです。今後は、集計データをもとに、いろいろな角度から分析を重ね、学術論文にまとめていく予定です。

最後に、この度、調査にご協力いただきました四日市市在住の外国籍市民の方々をはじめ、お力添えを賜りました四日市市政策推進課、四日市市多文化共生推進室、ユマニテクライフデザイン専門学校の皆様に心より御礼申し上げます。

*本稿では、便宜的に、外国籍者を「外国籍市民」と表記します。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2024年03月21日

四日市市主催令和5年度多文化共生講演会のご報告

2024年3月19日(火)18:30から20:50頃まで、四日市市総合会館にて、四日市市多文化共生推進室主催の令和5年度多文化共生講演会が開催されましたので、ご報告いたします。当日は、講師として土田千愛特任助教が登壇し、「これからの日本のカタチ―多文化共生のその先へ―」というテーマでお話しました。

講演会は、対面形式のみでの開催でしたが、年度末の平日の夜の開催だったにもかかわらず、68名の方々にご参加いただきました。なお、講演会には、手話の同時通訳と要約筆記も付きました。

講演会では、四日市市多文化共生推進室長様の司会・進行のもと、まず、四日市市市民生活部長様が挨拶され、その後、講演に入りました。講演の内容は3部構成で、第1部では難民のこと、第2部では四日市市のこと、第3部では日本全体のことをテーマに取り上げました。

第1部では、まず、ある難民家族のニュージーランドと日本での経験を紹介した後、日本に主眼を置き、能登半島や陸前高田市など地震の被災地で、炊き出しやがれきの撤去作業に携わっている難民の活動を紹介しました。難民は支援される対象と思われがちですが、社会で活躍できる存在でもあるのですね。

第2部では、四日市市に焦点をあて、主に、外国籍者が最も多い笹川地区で実践されてきた「多文化共生教育」に触れた後、外国籍者の社会参加に関する今年度の四日市市受託研究の調査結果の一部を共有しました。特に、四日市市在住の外国籍者は地域への愛着が非常に高いものの(外国籍者全体では約9割、留学生は全員が地域に愛着を持っています)、地域活動への参加率は低いことが分かりました。そこで、現在ある日本人と外国籍者のかかわりをもとに(外国籍者の半数は地域の日本人と会釈や挨拶を交わしています)、同じ地区に住む日本人と外国籍者が、

ステップ1:会釈

ステップ2:挨拶

ステップ3:簡単な会話(天気など)

というように、少しずつ双方の日常的なかかわりを増やしていくことを提案し、日本人と外国籍者がともに社会的関係を構築する必要性についてお話しました。

第3部では、日本の在留外国人数が過去5年足らずで島根県の人口に匹敵するほど増加しているなど、統計を具体的に提示しつつ、時折、映像を交えながら、様々なカテゴリーの外国籍者の活躍と、国際交流の領域を超えて外国籍者を生活者として包摂しようとする取り組みを中心に紹介しました。特に、ある地域では、自治体がそれぞれの母語で技能実習生に招待状を送った結果、技能実習生も成人式に参加することができること、また、専門学校で習っている手話を活かしながらコンビニでアルバイトに従事する外国籍者のこと、さらに、介護施設で利用者さんの信頼を得ながら活躍する「特定技能」を持つ外国籍者のことを紹介しました。外国籍者が地域の構成員であるということは、ライフステージをともに歩むことだと考えます。

出典:四日市市多文化共生推進室提供

最後は、「共生から共創へ」ということで、

- 外国籍者は、国籍や在留期間、在留活動など様々な「違い」があるため、支援が必要な部分もあるものの、ほんのちょっと足りないところを補うことができれば、誰もが能力を発揮できるようになること。そして、外国籍者と日本人が相互補完的に社会を創っていく仲間になれれば、社会全体がより良くなること

- コミュニティの構成員に着目し、特色ある取り組みができるところ(地区、学校、職場など)は、今後、どんなに社会が変容したとしてもコミュニティのレジリエンスを高めることができること

- 地域における外国籍者の増加と多国籍化、居住地域の分散化が進むなか、個人や1つの組織では対応できないことも増えていくことが予想されるため、一人ひとりのちょっとした心がけと様々な「境界」を超えた連携・協働がますます重要であること

という考えを共有しました。

出典:四日市市多文化共生推進室提供

質疑応答では次々と挙手があり、「難民が難民でなくなる日は来るのか」、「多文化共生に向けて、市民にできることは何か」、「自治会に入らないというのは、日本人の若者にも共通する問題ではないか」など様々な観点から、質問やコメントが出されました。

講演会終了後には、四日市市多文化共生推進室より、講演会に関するアンケートの集計結果を共有していただきました。箇条書きで表記してもA4用紙5ページ分にも及ぶほど、たくさんのコメントをお寄せいただき、参加者の皆様の熱意に触れ、「四日市市はまだまだ良くなる!」と感じた次第です。また、手話同時通訳と要約筆記もあるインクルーシブな講演会でしたので、講演の構成、言葉選び、話すスピードなどの点において、「誰一人取り残さない」ためにはどうすれば良いか考えながらお話する貴重な機会となりました。

長丁場だったにもかかわらず、熱心に耳を傾けていただいた皆様、誠にありがとうございました。また、調査・研究から啓発活動まで一貫して携わる機会を頂戴しました四日市市多文化共生推進室の皆様、タイミングを合わせながら手話と要約筆記を行っていただきました皆様に心より御礼申し上げます。今後も四日市市における多文化共生の発展を祈念いたします。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2024年03月19日