東京大学地域未来社会連携研究機構・四日市市主催 公開シンポジウムのご報告

12月11日(日)に、四日市市にあるユマニテクプラザにて、対面とオンラインのハイブリット形式で、東京大学地域未来社会連携研究機構・四日市市主催の公開シンポジウム「スマートシティ化に向けたまちづくりDXの可能性と課題」を開催しました。

本シンポジウムは、今年度、四日市市より当機構が受託しております「四日市市スマートシティ化に向けたまちづくりDXの市民参画に関する研究業務委託」という研究プロジェクトの一環で実施しました。

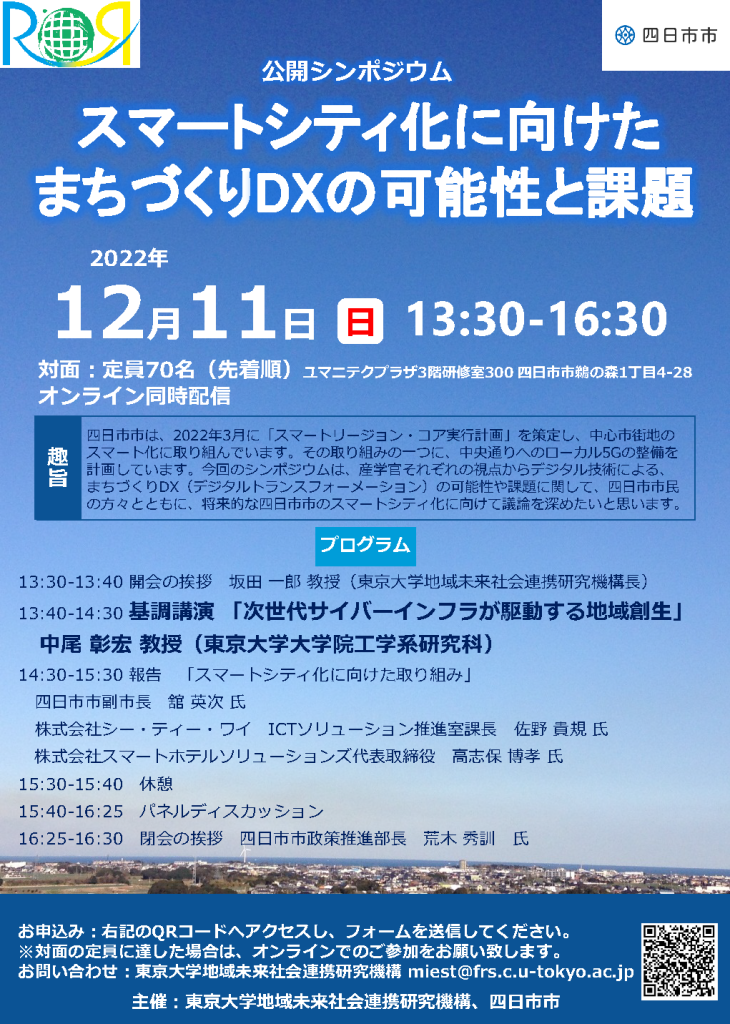

当日のプログラムについては、下記のご案内をご参照ください。

https://frs.c.u-tokyo.ac.jp/20221118/1534/

当日は、対面では46名、オンラインでは26名の合計72名の方々にご参加いただきました。

シンポジウムでは、当機構の参画教員である、中尾彰宏教授が基調講演を行い、坂田一郎機構長が開会の挨拶とパネルディスカッションのコーディネーターを務め、鎌倉夏来准教授が司会を担いました。

基調講演では、中尾彰宏教授が、まず、情報通信が万人の社会経済活動を支える「社会基盤」となり、防災減殺・医療・先進モビリティなど多くの分野で必要不可欠であることをお話ししました。中尾彰宏教授によると、Wi-Fiに比べ、ローカル5Gには、通信が安定しており、セキュリティの面でリスクが低く、地域の課題に合わせてカスタマイズでき、自治体が自ら整備することが可能であるという特徴があります。

また、その事例として、中尾彰宏教授は、時限的、地理的な制限なく、安心安全な登山のための情報提供が必須であるにもかかわらず、通信環境が整っていなく、年間100人以上が遭難しているという課題を抱える富士山地域において、電池で基地局を作り、衛星通信を使ってローカル5Gの接続に成功したという実証実験をもとに、ローカル5Gが防災対策につながることを紹介しました。

さらに、二つ目の事例として、広島県の牡蠣生産が減少しているという課題に着目し、ローカル5Gを用いて牡蠣の生育や海の環境に関するリアルタイムのデータを収集し、採苗・生産高の安定化を図るという、牡蠣の養殖事業のスマート化による地域貢献についても紹介しました。

中尾彰宏教授は、5G、ローカル5Gという最新の情報通信技術を活用し、地域創生を推進し、日本全国で同時多発的に「経済をまわす」重要性を強調しました。

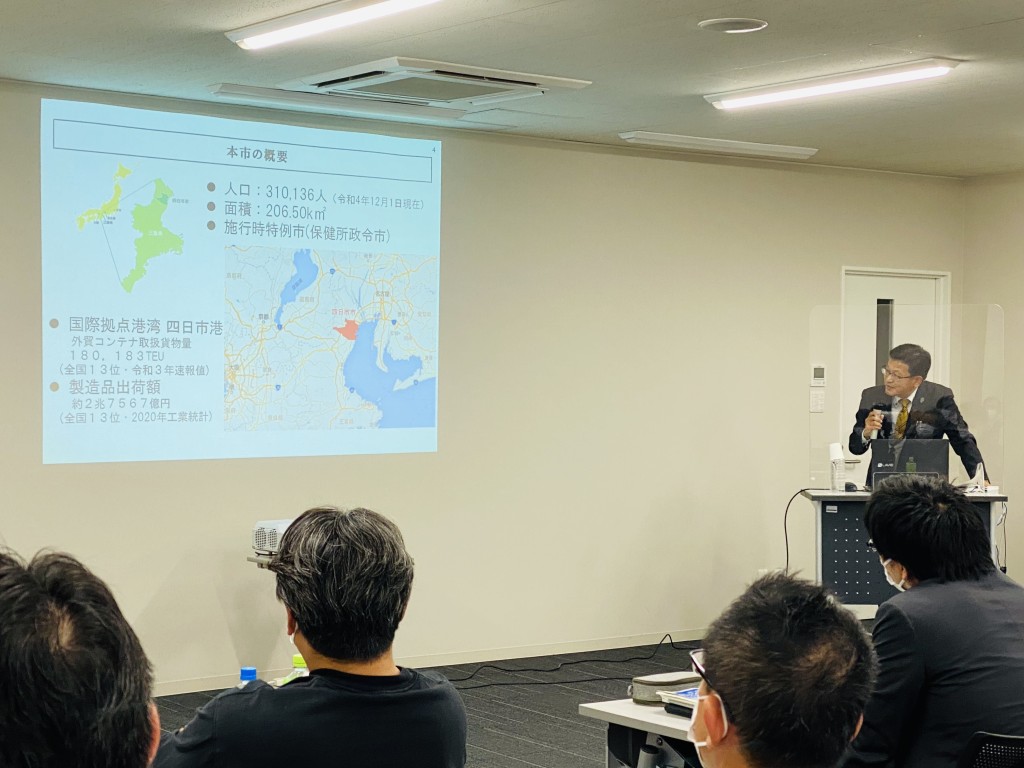

基調講演の後、行政と事業者からの話題提供として、まず、四日市市副市長の舘英次氏より、「四日市スマートリージョン・コア実行計画」における、スマートシティ化に向けた取り組みについて説明がありました。四日市市がこの実行計画で目指すのは、中央通り再編とバスターミナルの整備をスマート化の契機とした、新たな「市(賑わい)」の創出です。そのために、舘氏は、自動運転車両など「次世代モビリティ」の導入、混雑状況の可視化による人流誘導、誰でも情報を活用できるようなオープンデータ化、仮想空間でシミュレーションを行えるようにするための3D都市モデルといった取り組みがあることを紹介しました。

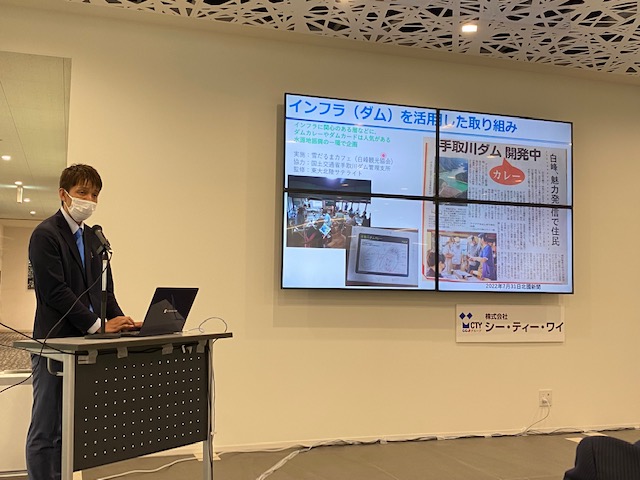

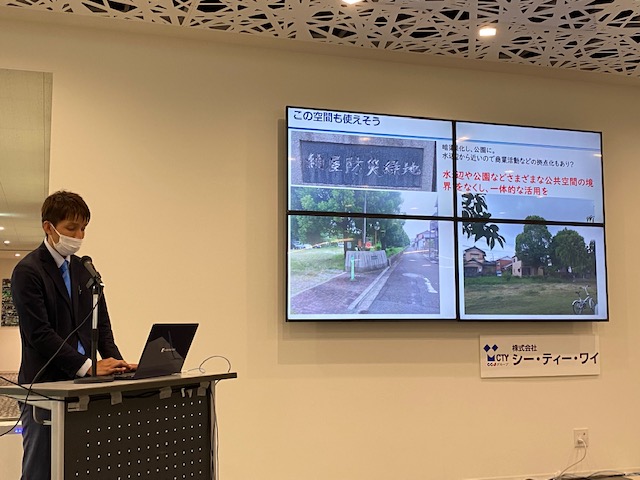

次に、株式会社シー・ティー・ワイ ICTソリューション推進室担当課長の佐野貴規氏が、地域のデータを収集し、アプリやテレビを通して、地域のニーズに応じて、地域情報、防災情報、公衆Wi-Fiなどの提供を目指していることを説明しました。そして、例えば、木曾岬町では、町内にBWA基地局を整備し、高齢化対策として、バスの運行状況を確認できるようにしたり、小学校全児童に木曾岬町が「みまもり端末」を配布し、安全安心なまちづくりを実現したり、災害時においても安定した公衆無線Wi-Fiの通信環境を提供したりしていることを紹介しました。また、四日市市では、中央通り沿いにローカル5Gを整備することによって、テレワーク、混雑・渋滞の緩和、AIカメラによる予兆監視、屋外におけるアミューズメントのための空間整備など、市民が楽しめるサービスの提供を検討していきたいとお話ししました。

最後に、株式会社スマートホテルソリューションズ代表取締役の高志保博孝氏は、ホテルの管理システムをタブレットや消毒機器などのIoTプラットフォームのディバイスなどとつなぐことで、アプリをダウンロードして顔認証登録をすると、チェックインから交通機関の利用、観光を手ぶらで決済可能になる仕組みを説明しました。また、地域の課題に対し、学生などが集い、アイディアを出し合い、解決策を提案するような機会を設け、「DX化はみんなの役に立つ、そのために連携していく」ことを共有する場を提供していることを紹介しました。

パネルディスカッションでは、まず、行政と企業の立場から市民にどんなものを提供できるかについて議論し、人が集まりやすい場所に関する情報発信、まちづくりのための若者の行動に関するデータの分析、市民の安全安心のためのアプリの開発、出店のスマート化やその地域の人だけが時間限定的に参加できるようなバーチャルなお祭りなど、情報通信インフラを活用した人流の誘導による魅力創出といったアイディアが出されました。

次に、行政と産業界の連携について議論し、日常的に住民と接することの多い企業が住民の声を拾いあげること、自治体が中心となって民間事業者が整備し、ローカル5Gを活用すること、企業が利用できるデータを行政が提供し、コンペティションをすることなどが提案されました。

最後に、中央通り以外の地域のスマート化に向け、一地区を「ショーケース化」してスマート化の面白さを体感できるようにしたり、中央通りでやっていることをバーチャル体験できるようにしたり、リアルとデジタルを融合させたり、さらにそれを映像配信したりすることなどのアイディアが出されました。

さらに、会場からの質問に対し、ローカル5Gは、災害時に公衆網が使用できなくなった場合であっても使用可能であり、現場の映像情報をリアルタイムで届けることが可能になるというメリットのほか、高齢者の方でも利用できるような工夫をする必要性があげられました。

今回のシンポジウムを機に、登壇者、参加者の間で産学官の新たな連携も生まれました。

おかげさまで、盛会のうちにシンポジウムを終えることができました。

また、シンポジウムの後には、シンポジウムで行ったアンケート調査のデータ入力を、三重県立四日市高校の生徒さんにお手伝いしていただきました。

師走の日曜日というご多用中にもかかわらず、ご登壇いただきました皆様、お集まり・お手伝いいただきました皆様に心より御礼申しあげます。

本シンポジウムの詳細を含む「四日市市スマートシティ化に向けたまちづくりDXの市民参画に関する研究業務委託」の成果は、今年度末に報告書にて公表する予定です。

1月下旬には、行政の方を対象に、360度カメラを用いた「スマート社会づくりに向けた四日市市バーチャル空間作成実証実験」を計画しております。またご報告させていただきます。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2022年12月11日

連携先自治体マップを公開します。

中尾彰宏教授が富士山での技術実証に成功しました。

機構メンバーである中尾彰宏教授は、富士山5合目において、ロ

このことにより、ローカル5Gと低軌道衛星サービスを組み合わせることによって、「ユーザーがスマートフォン等ローカル5G対応端末で(山岳・海洋などの人口過疎地を含め)全国どこにいても、被災時などの有事でも通信が可能な「ライフライン」を一般事業者(自治体・大学・地場産業など)が、自ら構築することができる」可能性が示されました。

詳細はプレスリリース(PDF)をご覧ください。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2022年11月19日

公開シンポジウム「スマートシティ化に向けたまちづくりDXの可能性と課題」を開催します。

下記の通り、当機構と四日市市の共催による公開シンポジウムを開催しますので、お知らせいたします。

【テーマ】スマートシティ化に向けたまちづくりDXの可能性と課題

【会場・参加方式】現地およびオンライン

ユマニテクプラザ3階研修室300(三重県四日市市鵜の森1丁目4-28)

Zoomによるオンラインウェビナー

【開催日時】2022年12月11日(日)13時30分~16時30分

詳細につきましては、以下のチラシまたはこちら(チラシのpdfファイル)をご覧ください。

参加(無料)には事前登録が必要です。お申し込みはこちら。

なお、会場の定員に達した場合は、オンラインでの参加をお願いしております。

- タグ:

- カテゴリー:シンポジウム

- 投稿日:2022年11月18日

第12回日本ジオパーク全国大会(白山手取川大会)が開催されました

10月22~24日に,第12回日本ジオパーク全国大会(白山手取川大会)が白山市で開催されました.

この大会は全国の46地域のジオパークの関係者約1000人が交流するもので,各市町村長も参加されました.

北陸サテライトも白山手取川ジオパーク推進委員会の一員として全国からの皆さんをお迎えしました.

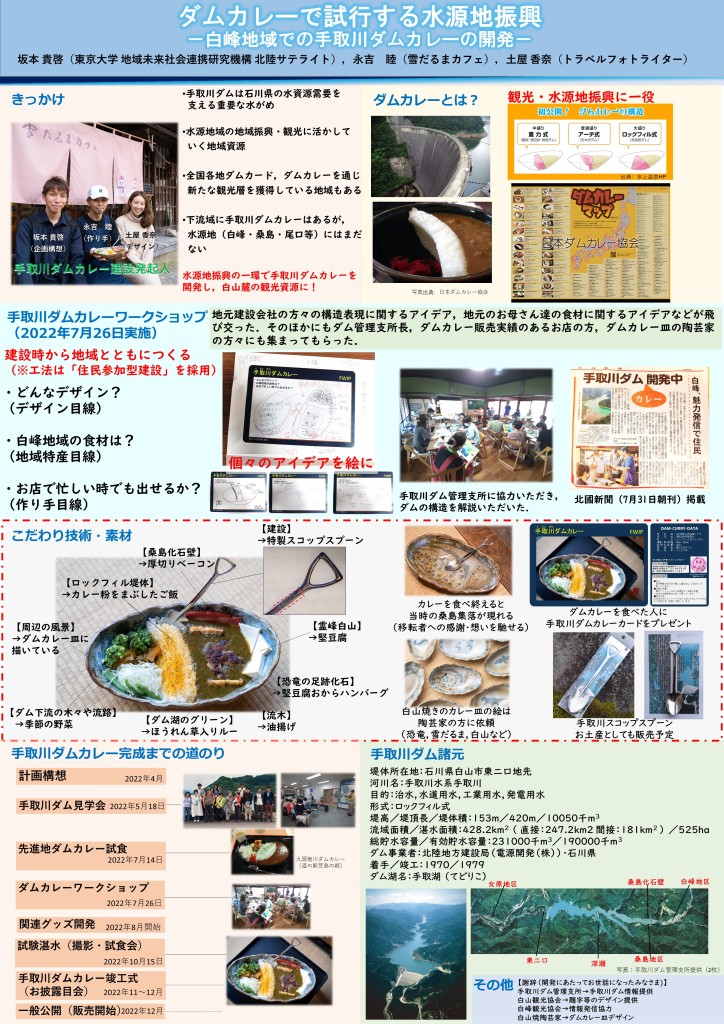

坂本特任助教は大会では,北陸サテライトの紹介,水源地域振興としてのダムカレー開発の取り組み,口頭発表コーディネーターを務めるなどを行いました.

県内外の関係者が一堂に会する久々の大きな大会でしたが,世界審査を終えた直後の白山手取川ジオパーク関係者にはジオパークを盛り上げていこうという勢いが感じられました.

これからますます白山手取川ジオパークを地域資源として盛り上げていきたいと思います.

※関連記事はこちら

<北國新聞10月22日>

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/887702

オープニングイベント

市内の関係者によるジオパーク屋外ブース

北は北海道南は鹿児島まで各地の市町村長さんが集まりました

分科会にてコーディネーターを務めました

北陸サテライトの紹介ポスターPDFはこちら

北陸サテライトの紹介ポスターPDFはこちら

手取川ダムカレー開発紹介ポスターPDFはこちら

手取川ダムカレー開発紹介ポスターPDFはこちら

- タグ:

- カテゴリー:北陸サテライト通信

- 投稿日:2022年10月25日

白山手取川ジオパークの世界登録に向けた審査会が北陸サテライトで開催されました

白山手取川ジオパークは現在,日本ジオパークに登録されています.

優れた地質遺産を世界に発信する取り組みとして,世界ジオパーク登録に向けた準備が進められてきました.

2年間コロナ禍で世界登録に関する海外審査員の訪問が実現していませんでしたが,今回実現しました.(文部科学省,石川県,白山市,関係大学などの関係者も同席し,行われました)

審査員の2名(クリスティン ランネス氏(ギア ノルベジカ ユネスコ世界ジオパーク 理事長)とラサヌバリ アズマ ラマ アブドゥ ハミッド氏(ランカウイ ユネスコ世界ジオパーク 地質学者)は,6日~10日の日程で白山手取川ジオパークの現場を視察されました.

北陸サテライトでは教育機関とのジオパークの連携についての紹介が行われました.

紹介内容は下記です.

・筑波大学世界遺産演習とジオパーク教育

・金沢大学SDGsプログラムとエコパーク・ジオパークの連携

・金沢工業大学のジオパーク地域での社会実験

・東京大学北陸サテライト(ライン館)での教育・研究・社会活動

坂本特任助教(白山手取川ジオパーク学術委員)も,各大学の学生達のジオパーク学習拠点,地域住民のジオパークを身近に学ぶ場としてもライン館(北陸サテライト)がジオパーク教育に果たしている役割について紹介しました.

意見交換は終始和やかな雰囲気で行われました.

白山市も大学も市民も「チーム白山手取川」として,一丸となって審査員の方々にプレゼンし,魅力や重要性を伝えました.

「ユネスコ世界ジオパーク」の認定は,12月に審議されるとのことです.

朗報を待ちたいと思います.

※本記事に関する関連記事はこちらにも紹介されています.

<北國新聞10月7日>

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/873960

ライン館(北陸サテライト)の紹介

ライン館(北陸サテライト)の紹介

海外審査員との意見交換

海外審査員との意見交換

- タグ:

- カテゴリー:北陸サテライト通信

- 投稿日:2022年10月08日

ウィズコロナの下における人口の課題を考えるフォーラムが開催されました。

当機構が連携協定を結んでいる国立社会保障・人口問題研究所と福井県立大学の3者による連携企画として、「ウィズコロナの下における人口の課題を考える」と題したフォーラムが、福井県永平寺町の福井県立大学地域経済研究所で開催されました。

新型コロナウイルスの感染拡大が人口移動傾向および東京一極集中に与えた影響についての社人研の小池司朗部長による講演、外国人人口の動向への影響についての地経研の佐々井司教授による講演がなされ、両講演について当機構の鎌倉准教授がコメントをし、その後福井県内の自治体担当者も交えて討論が行われました。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2022年10月07日

部局横断型教育プログラム 令和5(2023)年3月修了者の修了証の申請について。

令和5(2023)年3月修了予定者で、地域未来社会教育プログラムの修了証を希望する方は、10月3日(月)〜10月31日(月)の期間にUTASで修了証申請手続きを行なってください。

0_部局横断型教育プログラム(令和5年3月修了者)の修了証の申請について.pdf

1_部局横断型教育プログラム 3月修了者の修了証の申請について<お知らせ>.pdf

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2022年10月03日

2022年度第1回ユマニテクプラザ5者連携セミナーが開催されました。

9月29日(木)に、三重サテライトが入っております、ユマニテクプラザ1階にて、「2022年度第1回ユマニテクプラザ5者連携セミナー『産学官連携で実現する四日市地域の魅力創出と産業競争力強化』~<DX、SDGsなども視野に入れ>~」が開催されました。

当機構からは、北陸サテライトの坂本貴啓特任助教が登壇し、「水辺を活かした官民連携のまちづくり―四日市市水辺の可能性―」をテーマにお話ししました。

坂本特任助教は、これまで全国の河川をまわり蓄積した知見から地域の特性を活かした、魅力ある川づくりのあり方を追求してきました。

北陸サテライトでの取り組みはじめ、全国の様々な事例を踏まえ、四日市市における水辺(河川・運河・港湾)をめぐる魅力創出について、多角的に考える時間となりました。

セミナー終了後も多くの方々とお話しさせていただき、新たな連携の可能性も広がる機会となりました。

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2022年09月30日

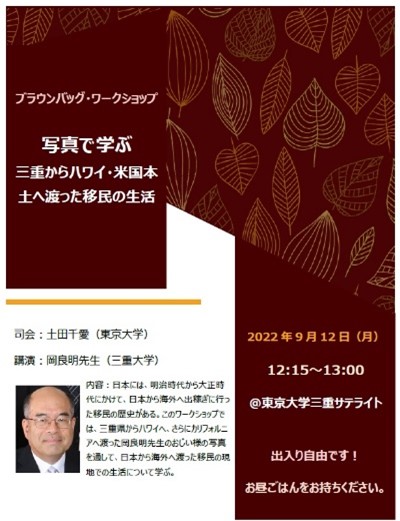

ブラウンバッグ・ワークショップを開催しました。

はじめまして。8月16日からお世話になっております、土田千愛(つちだ・ちあき)と申します。これまで難民問題に関して研究を進めて参りました。現在は、難民に限らず、幅広く多文化共生について研究しております。おかげさまで、日々、多くの皆様のお力添えをいただきながら、研究活動に励むことができております。私の研究には、地域社会の皆様のご協力が欠かせません。微力ながら、地域社会の多文化共生の発展に寄与したいと思っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願い申しあげます。

さて、三重サテライトでは、9月12日(月)お昼に、

「写真で学ぶ三重からハワイ・米国本土へ渡った移民の生活」

というテーマで、ブラウンバッグ・ワークショップを開催いたしました。

私が冒頭5分ほどで明治時代の移民の歴史的な背景について簡単にご説明させていただいた後、三重大学北勢サテライトの岡良明氏に、おじい様やお父様のハワイやカリフォルニアでのご経験を踏まえご講演いただきました。

ワークショップには、日頃から「5者連携」でお世話になっております方々のうち、ユマニテクプラザ1階の三重大学様、みえ大橋学園様、三重県産業支援センター様から10名の皆様にご参加いただきました。

ユマニテクプラザ統合事務局様にご協力いただき、それぞれパンやサンドウィッチを注文し、お昼ご飯を食べながら、岡氏のお話をお聞きしました。

明治時代に日本から海外へ渡った移民が現地でどのような生活をしていたのかについて、視覚的に学ぶ貴重な機会となりました。

当時の情景が思い浮かぶような、リアリティ溢れるお話をお聞きし、大変勉強になりました。

ユマニテクプラザ1階に事務所を構える皆様と親睦を深めるという意味でも素敵な時間だったと思います。ご講演いただきました岡氏、ご準備・ご参加いただきました皆様に心より御礼申しあげます。

今後とも三重大学様、みえ大橋学園様、三重県産業支援センター様をはじめ、皆様との連携を大切にしていきたいと思っております。

- タグ:

- カテゴリー:三重サテライト通信

- 投稿日:2022年09月14日