参画教員紹介 澁谷 遊野 准教授(東京大学空間情報科学研究センター)

澁谷 遊野 准教授

東京大学空間情報科学研究センター

◆研究活動概要

地域に関しては、主に2つの研究に取り組んでいます。1つ目は、人流データの解析やシミュレーションとそれに基づくデジタルツインの構築です。人流については、特に、同じ都市空間の中でどのくらい多様な人と接触しているのか(人の交流の多様性)、どのくらい多様な場所に行っているのか(空間の利用状況の多様性)に焦点をあてています。具体的には、普段どのくらい自分と違う人と会っているのかを最新の人流データを用いて計測しています。GPSデータを用いると、普段の通勤や買い物とは異なる、余暇の使い方など、これまでなかなか拾えなかったことまで解析することができます。もともとコミュニティの中での孤立を防ぎたいという目標があるため、どういった状況で孤立が発生し得るのか、孤立を軽減するための都市デザインや政策的な介入にはどのようなことがあり得るのかを明らかにしたいと考えています。

2つ目は、シビックテックです。これは、地域やコミュニティの中の人々が、自分たちが考える問題意識を自分たちでテクノロジーを使って解決していくというものです。デジタル化が進む中で、デジタルをどう活かすかについて、いろんな分野の先生方と学際的に取り組んでいます。例えば、自治体と市民や学生が協力し、データに基づいて地域の課題の解決に取り組むアイデアのコンテスト「チャレンジ!!オープンガバナンス」(東京大学公共政策大学院共同主催)で表彰や各取り組みのフォローアップに関わっています。

今は、基盤研究に取り組んでいますが、将来的には、自治体や一般の方々が研究結果やシミュレーションを一般のパソコン上でも試すことができるようにすることが目標です。その際には、ソリューションのデザインから地域の方々に関わっていただけるようにしたいと思っています。

◆関連書籍・URL

宇野重規(2022)『自分で始めた人たち』大和書房。

学外連携機関等紹介 学校法人みえ大橋学園

学校法人みえ大橋学園

理事長 大橋 正行 氏

◆連携協定締結の背景

東京は日本の「知」の中核です。一方で、四日市市は知的水準が高く、それぞれまちに「願い」があるものの、同床異夢で、まとまりがないところがあります。また、四日市市の社会人で大学院に通う人は少なく、大学院での学びを実務に活かせる者も限られています。ですので、多様なテーマを扱い、世の中を形作っている諸相が少しずつ刺激を受け、それぞれの立場の人々が協力し合って、「知」を体系立てて行くようなハブ(「知の拠点」)をユマニテクプラザに作りたかったという思いがあります。三重県が東京大学を誘致したことを受け、三重大学にも声をかけて、5者連携協定を交わしました。

◆今後への期待

「知」は、時間をかければ体系化されていくかもしれせん。しかし、時間が経つに連れて人々は本質的なことを忘れ、ズレが生じることもあります。ですので、常に相手の利益や「願い」を考えながら、論点や課題について地道にやり取りを重ねることが重要です。三重県と四日市市(5者協定外であるが)が「願い」を伝え、三重大学や東京大学と向き合う必要があります。

私の役割としては、どんなに小さなことでも聞いてあげること、そして、個々の事象がまっとうに動いているかどうかを見ていることだと思います。

今後はテーマを絞ってやっていければと思います。1つのテーマを大事に温めながら育てていくこと、そこから普遍のものをどうやって導き出すか。収穫は目に見えないものです。

東京大学との関係は、これからも新しい形で創り上げて行きたいと思っています。

◆関連資料・URL

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangakukanjournal/16/4/16_11/_pdf/-char/ja

学外連携機関等紹介 三重大学

三重大学

社会連携担当理事 酒井 俊典 氏

◆連携協定締結に対する思いとこれまでの取組

三重大学では「三重の力を世界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学」を大学ビジョンに掲げ三重県の特性を活かした様々な取組を進めています。しかしながら、地方大学のみではなかなか展開できないところがあるため、他大学、企業、行政との連携が重要になります。その点、東京大学は研究面でも教育面でも水準が高く、両者の連携体制の充実を図りながら、相互の教育・研究の充実と地域共創活動の展開を進める事は、三重大学にとっても得るものが大きいと考えており、今後も一層色々な取組が進められればと思っています。

これまで三重大学は東京大学とともに、ユマニテクプラザ5者連携協定に基づき実施しているセミナー、三重県東員町における「AIと電力データを用いたフレイル検知の実証実験」などに取組んできました。

◆今後への期待

現在、三重大学では、特に「紀南オープンフィールド構想によるみどりのアントレプレナー共創拠点」をテーマにした「JST共創の場形成支援プログラム(地域共創分野)」の取組や、カーボンニュートラル、医療DX、神事・産業・医療用大麻に関する研究など、三重県内にある5か所のサテライトを基盤とした教育・研究活動に力を入れています。新たな社会構造の枠組みを作っていくためには、やはり地域や他大学との連携が欠かせません。今後は、このようなプロジェクトにおいても東京大学と連携できればと思っています。三重県の特性に根差したプロジェクトを進めるにあたり、地域では「当たり前」と思ってしまっている価値を、外から気付かせてもらうことも期待しています。

5者連携セミナーで講演をする三重大学北勢サテライト長 今西 誠之 教授

◆関連資料・URL

「フレイル対策コンソーシアム」

https://frailty-prevention.org/

学外連携機関等紹介 四日市市

四日市市

市長 森 智広 氏

◆東京大学地域未来社会連携研究機構との協定への思い

平成30年11月に東京大学と三重県が研究や人材育成などに関する連携協定を締結したことを契機に、東京大学地域未来社会連携研究機構と本市において、大学の研究成果や情報、人材を施策に活かし、地域課題を解決することを目的として、令和元年10月に連携協定を締結しました。産業都市である本市が持続的に発展していくために、産業振興をはじめ、様々な地域課題の解決に向けて、地域未来社会連携研究機構に所属する多様な分野の研究者の皆様のご知見をまちづくりに活かしていきたいと思っています。

◆東京大学地域未来社会連携研究機構の参画教員との連携事例

本市においては、現在中央通り再編やバスタ整備という戦後最大規模となる中心市街地再開発プロジェクトを進めています。あわせて、四日市スマートリージョン・コア実行計画に基づき、中央通りにローカル5GネットワークやAIカメラ等のセンシング機器等を配置し、スマート技術による人流データや環境情報等の見える化を図るなど、中心市街地のスマート化に取り組んでいるところです。

そのような中、令和4年度には、まちづくりDXの可能性と課題について、中尾彰宏教授による基調講演やパネルディスカッションによる公開シンポジウムを開催しました。産学官それぞれの視点から、ローカル5Gを活用した様々な可能性や、将来的な中央通り以外の地域のスマート化に向けたアイディアなど、本市のスマートシティ化に向けて様々なアドバイスをいただくことができました。

このほか、360度カメラを用いたバーチャル空間作成実証実験を行い、バーチャル空間を活用した情報発信等について検討するなど、スマートシティ実現に向けた可能性を示すことができ、本市では引き続きスマートシティ実現に向けて様々な取り組みを進めています。

基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

◆関連資料・URL

四日市市ホームページ「令和元年10月24日 記者発表資料 四日市市と国立大学法人東京大学 地域未来社会連携研究機構との連携協定締結について」https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1571908063152/index.html

学外連携機関等紹介 三重県

三重県

知事 一見 勝之 氏

◆東京大学との協定締結の背景

三重県は、北中部地域は中部圏と近畿圏の中央に位置するという利点を生かしたものづくり産業、南部地域は海や山の自然を生かした観光や農林水産業が基幹産業として人びとの暮らしを支えるなど、多様な魅力を有する地域として発展を遂げてきました。また、人口減少・高齢化の進展や、発生が懸念される南海トラフ地震への対応、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用など、日本が抱えるさまざまな課題に直面している地域でもあります。こうした中、東京大学と三重県の連携協定は、地域の未来に関わる研究・地域連携・人材育成の地域実証フィールドを探していた東京大学と、その先進的な取組成果を県内の地域課題の解決に生かしたいという本県の思いが一致し、合意に至ったものです。

◆東京大学との連携事例

協定を締結して以降、実証実験や地域課題の解決に向けたプログラムなど、東京大学と連携した取組が進められています。例えば東員町において、家庭の電力データをAIで解析し、フレイル(健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態)を検知する実証実験が、東京大学、三重大学、東員町、三重県、企業の協働のもとに行われ、有効性が確認されました。実証実験の結果を受けて、東員町ではひとり暮らしで65歳以上の健康な方を対象に、電力使用量からフレイルを早期発見するサービスを実施しています。また、社会的課題にチャレンジするリーダー人材を育成する東京大学のプログラムにおいて、これまで鳥羽市、志摩市、尾鷲市、南伊勢町で学生を受け入れ、学生と地域住民が深く関わりながら、それぞれの地域に根差した活動や提案が行われています。

介護予防に向けたAI・データ活⽤研究会

◆東京大学との連携に対する思い・期待

今後も、三重県の特色あるフィールドを生かし、地域課題の解決に資する研究や教育が行われるよう、地域の理解を得ながら、幅広く連携していきます。

参画教員紹介 永田 淳嗣 教授(東京大学大学院総合文化研究科)

永田 淳嗣 教授

東京大学大学院総合文化研究科

◆研究活動概要

小学生時代を過ごした沖縄の社会を改めて知りたいという動機もあって、国内の研究では沖縄に焦点を当てています。基幹産業の一つである農業の変容をフィールドで観察しながら、亜熱帯の島々からなる沖縄の農業の真の課題と方向性を考えたいと思い研究を続けてきました。私たちのグループの研究は、いわゆる地域課題に対して何らかの解決策を直接的に提示しようというものではなく、産業と社会と資源利用の相互作用のダイナミクスから沖縄農業の構造や動態を明らかにしつつ、当事者から見た、農業が持つ産業としての意味を探っています。

沖縄農業には、他地域と同様に高齢化や生産性の低さなどの問題が指摘され、政策では大規模機械化や収益性の高い部門の育成が目指されてきました。しかし、私たちの研究からは、たとえば基幹作物とされるさとうきびに関して、沖縄の生態環境や社会状況の下で大規模機械化によって高い生産性を実現するには多くの技術的・経済的制約があることがみえてきました。一方で、生果のパイナップルやマンゴーなどの熱帯果樹は、1972年に沖縄が日本に復帰して以降、生産者の取り組みをてこに成長してきた部門ですが、これだけで農業の産業規模や農地を従来のような水準で維持できるわけではありません。果たして沖縄農業の将来をどのように展望したらよいのか。私たちの研究では、農業に関わりながら沖縄の島々で生活を打ち立てていこうとする人々の、現実の行動や試行錯誤を丁寧に読み解く中から将来の方向性を探ることを重視しています。その方向性は1つに収斂するとも限りませんし、場合によっては産業振興の目標に対する見方や価値の転換を必要とするものになるかもしれません。

◆関連書籍

新井祥穂・永田淳嗣 (2013)『復帰後の沖縄農業―フィールドワークによる沖縄農政論―』 農林統計協会

参画教員紹介 中村 尚史 教授(東京大学社会科学研究所)

中村 尚史 教授

東京大学社会科学研究所

◆研究活動概要

社会科学研究所では、日本の社会・経済の中で「希望」がどのように捉えられているのかを調べるために、2005年末から釜石市で予備調査を行い、2006年度から30~40人の研究者で総合地域調査に乗り出しました。そして、地域における希望の再生にとって、①ローカル・アイデンティティの再構築、②希望の共有、③地域内外でのネットワーク形成という三つの要素が不可欠であるという仮説を見出しました。これらの要素が一つでもかけていれば、地域内での機会損失が生じ、地域再生はうまくいきません。逆に地域経済を活性化するためには、この三つの要素を創造し、つなぎ合わせればよいのではないかと考えました。この「希望学」の視点は、釜石市での調査とともに社会から注目を浴びました。そこで2009年からは福井県でも希望学調査を行いました(『希望学・あしたの向こうに』)。

そうした中で、東日本大震災がありました。震災から半年後、釜石の人から「震災直後を思い出せない」という話を聞き、2011年秋から希望学調査の対象者だった方々を中心とする釜石市民60人を対象に、震災の記憶に関するオーラルヒストリー調査を行いました。震災当時にいた場所で何を考え、どう行動したかをインタビューし、『<持ち場>の希望学』を出版しました。さらに、震災後に何が起き、今どうなっているのかについて2016年から再度、釜石で総合地域調査を行い、2006年の調査と対比させながら分析し、『地域の危機・釜石の対応』を出版しました。ここでは、突発的な危機 (自然災害など)、中期的な取り組みが必要な段階的な危機(産業構造転換など)、長期的に付き合っていかねばならない慢性的な危機 (人口収縮など)というように、危機には多層性があり、それらが複雑に絡みあっていることを明らかにしました。その後、社会科学研究所は、岩手県大槌町に拠点がある東京大学大気海洋研究所とともに、「海と希望の学校 in 三陸」プロジェクトに取り組んでいます。

◆関連書籍

東大社研・中村尚史・玄田有史編(2020)『地域の危機・釜石の対応 : 多層化する構造』東京大学出版会。

東大社研・玄田有史・中村尚史編(2009)『希望学2 希望の再生 : 釜石の歴史と産業が語るもの』・『希望学3 希望をつなぐ : 釜石からみた地域社会の未来』東京大学出版会。

参画教員紹介 小田 隆史 准教授(東京大学大学院総合文化研究科)

小田 隆史 准教授

東京大学大学院総合文化研究科

◆研究活動概要

私は福島県いわき市出身であり、東大に着任する前は、10年近く、宮城県にある教員養成大学で研究していたこともあり、東日本大震災の被災地の復興や、震災の教訓を生かした防災教育、学校や地域の防災などの研究に力を入れています。

地域連携の例として、最近、東京都世田谷区が地元の高校と協力して刊行した、区民向けの在宅避難に関する冊子『災害時お家生活のヒント』の監修に関わりました。地方と都市部では地域特性が異なるため、災害への備え方も異なってきます。GIS(地理情報システム)を活用した災害への備えの重要性や留意点を示しながら、地域の実態や実情に応じた防災を考えるワークショップなどを行っています。

地元の人たちがその場所をどのように表現し、どのように語り継ぐか――地元の人たちにとっての場所の意味を突き詰めていくことも、地理学的に重要なテーマです。また、まち歩きをして、地形を実感したり、人間が自然の恩恵を受けながらどんな街をつくり暮らしているかを知ること、それはその地域の<地誌>を理解することであり、それが地域防災に直結すると考えます。その地域の先人たちが残した災害に残したメッセージを掘り起こし、それをどのように語り継ぐか、その地域の経験から他の地域へ何を伝えたいのか、という視点を持つことが大切です。

◆学校と地域の連携が重要

防災においては、平時からその地域を良く知る住民と、地域に根ざした学校が良い連携を構築し、いざという時に、地域が学校等の施設を活用しながら災害を乗り切ることが大切です。マニュアルを作り、どういう状況のときに、どこに避難するかなどの情報を学校が地域と事前に共有しておくのも有効です。近年、「地域特性の把握」は学校防災でも強調されており、教職員の防災リテラシー向上が課題となっています。そのために、教職員や学校と関係がある地域のリーダー等に対する研修や講演や教材開発も行っているほか、海外勤務の経験もあり、JICA研修を通じて諸外国の防災人材育成にも関わっています。

◆関連書籍

小田隆史編著『教師のための防災学習帳』(朝倉書店、2011年)

https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/J_00137.html UTokyo BiblioPlaza より

小田隆史・佐々木克敬『学校安全ポケット必携』(東京法令出版、2023年)

https://toho.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?14576

参画教員紹介 菊池 康紀 教授(東京大学未来ビジョン研究センター)

菊池 康紀 教授

東京大学未来ビジョン研究センター

◆研究活動概要

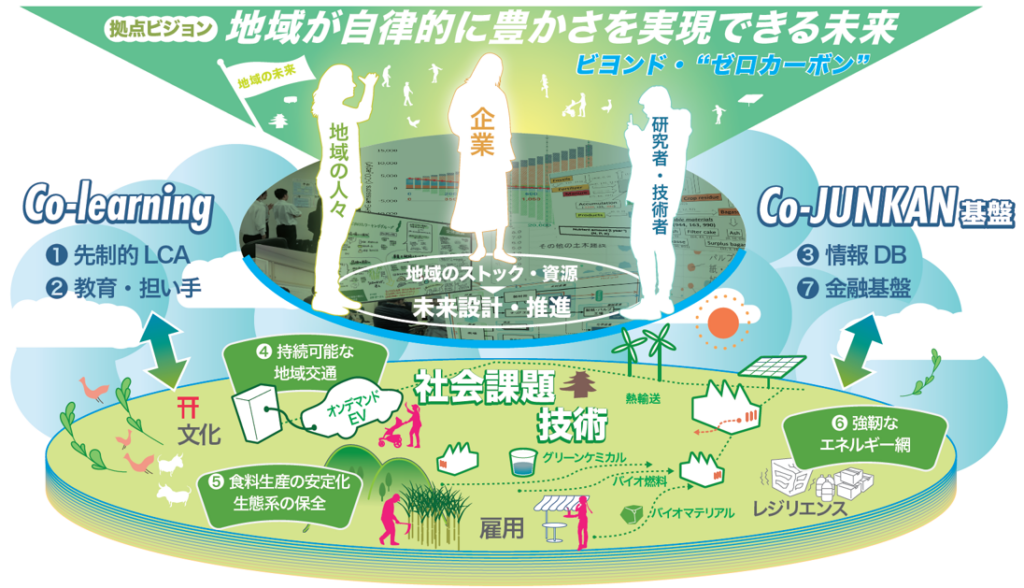

どういう地域で在りたいかという夢や目標を地域の方々と明確にしたうえで、地域の取り組みが“ゼロカーボン”にもつながる仕組みづくりを行っています。地域のリソースには限りがあるので、大学がハブとなって企業や地域の方々と連携し、人、知識、技術、情報を組み合わせ、皆で協力し合って考えていける“Co-Learning”を基軸とした“CO-JUNKAN”のプラットフォームをつくり、地域のサステナビリティを追求しています。

2009年から地域に入り、現在は4箇所の地域でサテライトを置き、活動しています。例えば、長年携わっている種子島では、外からの化石燃料に頼らず、島の中で余っているサトウキビの搾りかすなどから代替燃料を製造するシステムを設計しました。現在は、地元の森林組合や企業、自治体と連携してプラントを建設しています。また、和歌山県や岩手県では、カーボンニュートラルの問題に、農業の担い手確保や人々の暮らしの維持といった課題を関連させながら、地域の大学とともに農林水産業の振興を進めています。さらに、域内に大学のない佐渡島では、廃校になった小学校を活用している酒造を拠点に、地域の教育機関・公共団体と学び合いの場を創出し、エネルギー問題に対処しています。

◆大学が地域と連携するために

地域のご協力を得るために、専門分野に関する課題(エネルギー問題)を、自治体の重点課題(福祉など)と関連させながらアプローチしています。

また、大学が地域に入る際には、地域の様々な悩みを受け止める覚悟を持ち、大学が実証試験を終えた後も地域の方々が社会実装していけるように企画することが大切です。例えば、種子島では、補助を受けた実証実験の後はプラントを地域で活用できるように体制を創り域外の企業も関われるような特定目的会社を設立するなどして体制を整えています。

◆関連書籍・資料

大久保達也・菊池康紀・下野僚子(2021)『地域×大学×企業の協創で種子島に「プラチナ社会」を実現!:東京大学未来社会協創推進本部、東大×SDGs: 先端知からみえてくる未来のカタチ』山川出版。

東洋経済「産学公の連携を地域の原動力に、ビヨンド・“ゼロカーボン”を実現する好循環を生み出していく。Beyond “ZeroCarbon”」 2022年11月2日。https://toyokeizai.net/articles/-/627529

参画教員紹介 山野 泰子 講師(東京大学未来ビジョン研究センター)

山野 泰子 講師

東京大学未来ビジョン研究センター

◆研究概要

地域に集積した企業間のつながりによってつくられるビジネス生態系に着目し、複雑ネットワーク科学の手法で解析をしています。森の生態系に撹乱をもたらす穴の修復過程から研究の構想を得たのですが、企業間取引において、各企業が一部の取引先を入れ替えることによって生じるダイナミクス(企業の新陳代謝)や、ネットワークの構造的空隙を埋め、クラスター(取引関係が密な企業群)に多様性をもたらす企業の特徴を研究しています。地域に関するこれまでの研究の中には、東日本大震災のあった2011年を含む10年間の時間軸を設定し、東北地方のサプライチェーンを分析した研究があります。

◆研究からの示唆

解析の結果、取引先企業が硬直化している企業や、逆に大きく変動している企業の存続年数は短く、そのいずれでもない、中間の新陳代謝度をもつ企業が生存競争において優位となっていることが明らかになりました。また、企業間のネットワークの大きな構造的空隙を埋め、より遠くに位置する異質なクラスター同士を結びつける役割を果たす企業が、地域クラスターに多様性をもたらし、進化を触媒している可能性が高いことが分かりました。企業間ネットワークの進化には、企業の取引先を維持する力と変更する力といった拮抗する2つの力のバランスが重要だと言えます。

なお、このような示唆は東北地方特有のものではなく、特に企業の新陳代謝度と存続年数の傾向を見ると、中部地方や九州地方においても同様の特徴が確認されています。一方で、地域クラスター毎に進化の系譜が大きく異なることもわかっています。データから特徴を明らかにし、それぞれの地域クラスターの固有性やクラスター間の相互関係を踏まえた施策を検討していくことが大切です。

◆関連書籍

山野泰子(2024)『地域ネットワーク解析:ビジネス生態系におけるつながりの構造と新陳代謝』東京大学出版会。