部局横断型教育プログラム 3月修了者の修了証の申請について

2025年度3月修了予定者で、地域未来社会教育プログラムの修了証を希望する方は、10月1日(木)〜10月31日(金)の期間にUTASで修了証申請手続きを行なってください。

詳細については、下記ファイルをご確認ください。

1_部局横断型教育プログラム 3月修了者の修了証の申請について<お知らせ>

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年09月30日

『ミライ・ハビタットとまちづくり』シンポジウムのお知らせ

10月3日(金)15時より、東京大学サステイナブル未来社会創造プラットフォーム主催のシンポジウムが開催され、本機構参画教員の浅見先生、小泉先生が講演いたします。ぜひご参加ください。

日時: 2025年10月3日(金)15時~17時30分※LIVE配信あり

会場: 東京大学先端科学技術研究センターENEOSホール

(東京都目黒区駒場4ー6ー1 東京大学駒場リサーチキャンパス 先端研3S棟1階)

主催: 東京大学サステイナブル未来社会創造プラットフォーム

参加費: 無料 参加登録: https://forms.gle/kKdwy1PVSnwcWWxRA

愛媛県今治市での「地域未来社会フィールドワークⅠ」のご報告

地域未来社会連携研究機構では、2019年より、地方創生や地域の未来に関心があり、地域の現場での課題解決に意欲のある東大生を対象に、部局を横断した教育を実施しています。その一環として、2025年度の横断型教育プログラム高度教養特殊演習「地域未来社会フィールドワークⅠ」は、昨年に引き続き、今治市大三島で実施しました。期間は、2025年8月4日から7日までの4日間で、土田千愛特任助教と藤本夏輝ティーチングアシスタントが引率しました。

愛媛県今治市とは、日本アイ・ビー・エム株式会社とともに、東京大学大学院工学系研究科・工学部が2023年5月に連携協定を締結しています。そして、2025年8月には、今治市のお祭り「おんまく」でケーブルレスの映像伝送をするなど、中尾彰宏教授(次世代サイバーインフラ連携研究機構長)の研究室が通信の実証実験を行ったり、2023年12月には、大三島の中学生などを対象に開催された市民大学講座で、坂田一郎教授(地域未来社会連携研究機構長)と中尾彰宏教授(次世代サイバーインフラ連携研究機構長)が講演したりするなどして、交流を重ねてきました。

出典:今治市提供

今回の「地域未来社会フィールドワークⅠ」には、専門分野や学年の垣根を超えて、学部後期課程と大学院修士課程に在籍する、学生12名(教養学部3、法学部2、文学部2、経済学部1 、農学部1 、教育学部1、工学系研究科1、新領域創成科学研究科1)が参加しました。そして、中尾彰宏研究室の4名の研究員の協力を得ながら、行政、産業、教育など多角的な側面から、今治市の人口減少問題を捉え、今治市ないし大三島にある「多様性」を活かした地域の持続可能性を探りました。

具体的には、昨年に引き続き、今治市の徳永繁樹市長や今治市役所(市民が真ん中課、しまなみ振興課、市民参画課(多文化・共生社会推進室)、海事都市今治推進課など)の方々と意見を交わしたほか、今治市の海事産業を代表する今治造船株式会社を訪問しました。また、大三島唯一の高校である愛媛県立今治北高等学校大三島分校を訪問し、高校生、分校長先生をはじめとする先生方、大三島分校振興対策協議会の代表の方と交流しました。

滞在期間中は、移住者の方々が手掛ける宿泊施設に滞在しました。特に1日目の夜には、今治市しまなみ振興局、中尾研究室、日本アイ・ビー・エム株式会社、移住者の方々にもご参加いただき、猪肉や地元の食材を味わいながら、大三島での取り組みや地域からの視点などを共有していただきました。

3日目は、5つのグループに分かれ、それぞれ観光・移住定住、中心市街地の活性化、分校の統合、空き家問題、海事産業をテーマに、追加調査を行いました。その成果は、最終日に、お世話になった今治市役所、大三島分校、移住者など約50名の方々の前で発表しました。

限られた期間でしたが、総勢100名ほどの方々のご協力のもと、アクティブに調査に励み、問題解決に向けて新たな視座を見出そうと懸命に取り組んだ、4日間でした。

ご多忙のところ、お力添えをいただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年08月08日

部局横断型教育プログラム 9月修了者の修了証の申請について

2025年度9月修了予定者で、地域未来社会教育プログラムの修了証を希望する方は、5月1日(木)〜5月31日(土)の期間にUTASで修了証申請手続きを行なってください。

詳細については、下記ファイルをご確認ください。

1_部局横断型教育プログラム 9月修了者の修了証の申請について<お知らせ>

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年04月21日

UTokyo Compass推進会議(UCI)アドバイザリーボードでの学生提言のご報告

東京大学では、目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針として、「UTokyo Compass」を定めています。

UTokyo Compass推進会議(UCI)アドバイザリーボード(令和6年度)に、大三島のフィールドワーク(2024年度地域未来社会フィールドワークⅠ)に参加した学生をはじめ、地域課題の解決に関心を寄せるの学生のみなさんが参加し、これまでの活動を踏まえた提言を行いました。

その後、国際機関、NGO、大学、企業、メディア等のアドバイザーのみなさんや藤井総長と対話を行いました。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年03月13日

福井県でのフィールドワークを実施しました。

2025年2月4日(火)から2月7日(金)にかけて、連携協定を結ぶ福井県立大学の協力を得て、「地域未来社会フィールドワークⅡ」を実施しました。東京大学からは14名の学生と大学院生TA1名が参加し、福井県立大学からは3名の先生(松原宏先生・前田陽次郎先生・森嶋俊行先生)が参加されました。

全体の調査テーマは「北陸新幹線敦賀延伸による地域の変容」で、初日に福井県立大学経済学部の学生とのワークショップを行いました。

翌日以降は、福井県敦賀市、越前市での聞き取り調査を行い、各自の研究報告会を実施しました。

大雪にもかかわらず、ほぼ予定通りのスケジュールでフィールドワークを進めることができました。

ご協力いただいた皆さまに、改めて感謝申し上げます。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年03月12日

参画教員紹介 近藤 武夫 教授(東京大学先端科学技術研究センター)

近藤 武夫 教授

東京大学先端科学技術研究センター

◆研究活動概要

高等教育段階で障害のある学生を支える基盤づくりのために、大学向けの専門相談の実施や専門研修の開発と実施、各地で企業・行政・大学の連携を支援するタウンミーティング開催などを展開するプラットフォーム(PHED)を運営したり、ハワイ・環太平洋エリアやASEANエリアの参加者とともに、「アジア環太平洋・障害と雇用・キャリアのインクルージョンに関する国際シンポジウム(IDIS)」を開催したり、日本の教科書をすべてデジタル化してアクセシブルにするという全国規模のプロジェクトの拠点を担ったり(AEMC)、学習障害や日本語に通じないなど読み書きが困難な児童生徒向けに、教科書をアクセシブルなデジタルブックとして学校や当事者向けに無償配信するオンライン図書館(AccessReading)などのプロジェクトを進めています。

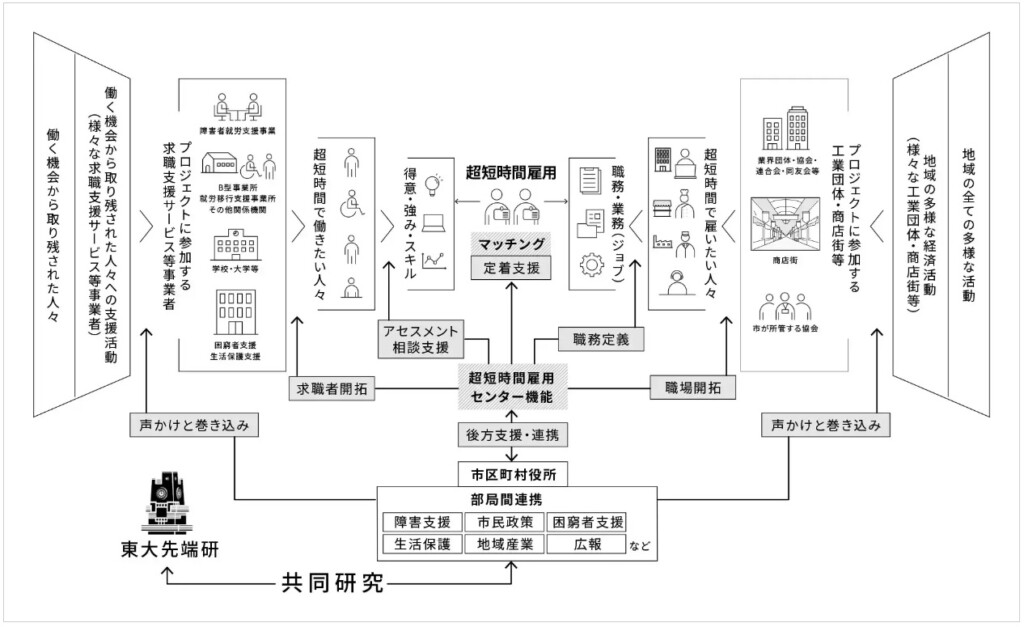

そのうち、特に地域と連携しているものが「超短時間雇用モデル」の地域実装の取り組みです。障害、難病や疾患(高齢者を含む)、引きこもり、生活困窮など、様々な理由から「週数時間だけ働きたい」という方々がおられます。障害者雇用率制度という既存の制度的な枠組みもありますが、そうした施策にフィットせず、雇用・労働によって社会参加を支援する制度の枠組みに参加できない状態になっている方がおられます。そこで、週にごく短い時間で、一般の企業や商店で、担う内容がはっきりした職務で働ける地域モデルをつくりました。基礎自治体にアウトリーチ型の「超短時間雇用センター」を置き、そこに配置しているコーディネーターが地域の企業や工業団体、商店街と連携して個々の企業と交流し、週数時間程度の「この仕事をやってくれたら、私達の職場がこんなふうに助かるのではないか、こんな価値が生まれるのではないか」というような価値ある仕事をつくります。そして、働きたいけれどこれまでの労働スタイルでは働く機会を得られてこなかった人を発掘してそこに巻き込み、その人の強みの部分だけを見て、新たに生まれた仕事に積極的にマッチングします。そのためにも、自治体と連携して、障害支援だけではなく、経済産業振興、困窮者支援、広報部門などの異なる部局が連携した仕組みをつくっていただき、役場の担当者と共に地域の工業団体や商店街などへ働きかけ、雇用主を発掘します。また、既存の福祉サービス等事業者へも事例を紹介し、モデルへの理解を深めていただきます。これまで7つの自治体(川崎市、神戸市、岐阜市など)で実施してきた成果は、近年の関連法の改正にもつながっていると考えています。

◆関連URL

「超短時間雇用モデル」https://ideap.org/project/job/

第3回東京大学地域連携シンポジウムのご報告

2025年1月22日に東京大学小柴ホール(本郷キャンパス)にて、第3回東京大学地域連携シンポジウム「地域課題の解決に向けて~大学は何ができるのか~」が開催されました。

本学では、200を超える地域と様々な連携事業を展開しています。このうち、今回は、福島県、熊本県、愛媛県今治市の3つの自治体での連携事業を取り上げ、各教員による講演と自治体職員の方々を交えたトークセッションを実施しました。当日は、対面・オンライン合わせて約200名の方々にご参加いただきました。

当機構からは、坂田一郎機構長が登壇し、今治市大三島における3つの活動として、中尾彰宏教授率いる次世代サイバーインフラ連携機構が展開するローカル5G・Beyond5Gなどの実証実験や、工学系研究科中尾研究室と連携先の日本アイビー・ビー・エム株式会社が中心となり開催している市民大学講座に触れつつ、当機構が開講している地域未来教育プログラム「地域未来社会フィールドワークⅠ」を紹介しました。そして、地元の方々や中尾研究室、IBMの方々のご協力を得ながら、新鮮な目と感覚を持つデジタルネイティブな学生と地元の方々が遠距離交流する価値などについてお話しました。

トークセッションでは、今治市地域振興部長の冨田義勝氏に、「住みたい田舎ベストランキング」3年連続第1位を誇る今治市の移住・定住に関する施策をご紹介いただきました。また、昨年9月に実施した「地域未来社会フィールドワークⅠ」に対して、学生からの具体的な提案を歓迎していただき、さらに「人口減少の歯止めとなるような提案が欲しい」とお話していただきました。とりわけ移住・定住がパネリストの間で1つの議題となる中、坂田機構長は、今治市の場合は、ケアが手厚く、地元の方々が自分たちにとって住みやすいまちをつくっていること、オープンマインドを持っていることが鍵となっていると述べました。

このほか、シンポジウムでは、大学と地域の連携をさらに発展させるために、大学と自治体の関係者が相互に足を運んで対話を重ねること、また、たとえ距離が離れていてもリアルとバーチャルを組み合わせて対処することの重要性などを確認しました。最終的に、特に災害と教育を、地域の方々の熱意を受け止めながら、幅広い分野で取り組むべき課題と位置づけ、人口が減少する中、どのように豊かさや賑やかさを生み出していくかを考える必要があるとまとめ、閉会となりました。

今治市の冨田部長様、田和主査様、素晴らしいご発表と素敵な資料のご提供、誠にありがとうございました。また、お忙しいところ、対面・オンラインにて、ご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

- タグ:

- カテゴリー:お知らせ

- 投稿日:2025年01月22日